効果的なコンプライアンス研修とは?基本内容やネタの探し方を紹介

おすすめの方

・コンプライアンス研修の基本内容を知りたい方

・効果的なコンプライアンス研修を実施するため改善を考えている方

・コンプライアンス研修の流れやポイントをおさえておきたい方

コンプライアンスとは、法律や規則、倫理基準を遵守することを指します。コンプライアンス違反は法的処罰や信用失墜を招く可能性があるため、重要な経営課題となっています。そのため、社員一人ひとりが法令順守や倫理的行動を理解し、適切な行動を取るために、コンプライアンス研修は不可欠です。

コンプライアンス研修の重要性が高まっている背景

近年、世の中のコンプライアンスへの意識が急速に高まっています。企業のコンプライアンス意識が高まっている理由は、過去の不祥事やデジタル化による情報漏洩リスクへの対策が重視されていることが背景にあります。また、グローバル化や法規制の強化も企業に高い倫理基準を求める要因となっていることがあげられます。特に、情報漏洩やハラスメントなどの問題が一度発生すると、企業の信用やブランド価値に多大な損害を与えることが多く、法的制裁や社会的な批判を免れることは困難です。こうしたリスクを未然に防ぎ、社員が適切な行動を取ることを促すため、コンプライアンス研修の実施は多くの企業にとって必須の取り組みとなっています。

今回は、コンプライアンス研修の基本内容と効果的な実施方法についてポイントをふまえて解説し、事例(ネタ)の探し方をご紹介します。

コンプライアンス研修で取り扱う4つのテーマ

企業の業種や規模に応じて、コンプライアンス研修で取り扱うべきテーマは異なりますが、以下の4つのテーマは多くの企業で共通して取り上げられる重要な領域です。

1. 法律 / 一般常識

コンプライアンス研修の基本となるのが、社員が守るべき法律や一般常識についての教育です。労働基準法や個人情報保護法、労働契約法などに加えて業種に関連する法令を学び、法的なリスクを理解することで、コンプライアンス違反を未然に防ぐことができます。またデジタル社会において、著作権や肖像権に触れる機会が増加しているため、法的トラブルや損害賠償を防ぐためには教育が必要です。

2. ハラスメント対策

パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなど、職場でのハラスメント問題は企業の信頼に大きく影響します。

ハラスメント防止は企業のリスク管理において最も重要な項目の一つであり、研修では具体的な事例を基にハラスメントの定義や予防策を学びます。

昨今、ハラスメントの種類は多様化しており、社員が自らの行動を振り返り、適切な理解を持つことが重要です。そして未然に防ぐための教育が必要となります。

一般社団法人日本ハラスメント協会が公表している「職場でよくあるハラスメント種類 一覧表」には、実に41ものハラスメントが提示されています。

ハラスメントの種類についても時代の変化に伴い、定期的にアップデートしていく必要があります。

3. 情報セキュリティ対策

情報社会である現代では、サイバー攻撃のリスクや、個人情報の漏洩による損害は大きく、情報セキュリティ対策は不可欠です。研修では、データ保護の基本的なルール、パスワード管理、フィッシング詐欺対策などの具体的な知識を学びます。特に、リモートワークの普及に伴い、社員が自宅や外出先から企業のネットワークにアクセスする際は安全な方法を理解する必要があります。

4. SNSの適切な使い方

SNSの発展により、社員個人の発信が企業に直接影響を与えるリスクが増しています。社員が不適切な発言や行動をSNS上で行うことで企業が炎上するケースも少なくありません。そのため、SNSの利用における基本ルールや、炎上を避けるためのSNSリテラシーを身につけることが重要です。研修では、SNSの適切な使い方や投稿における注意点を社員に教育し、炎上リスクを最小限に抑えます。

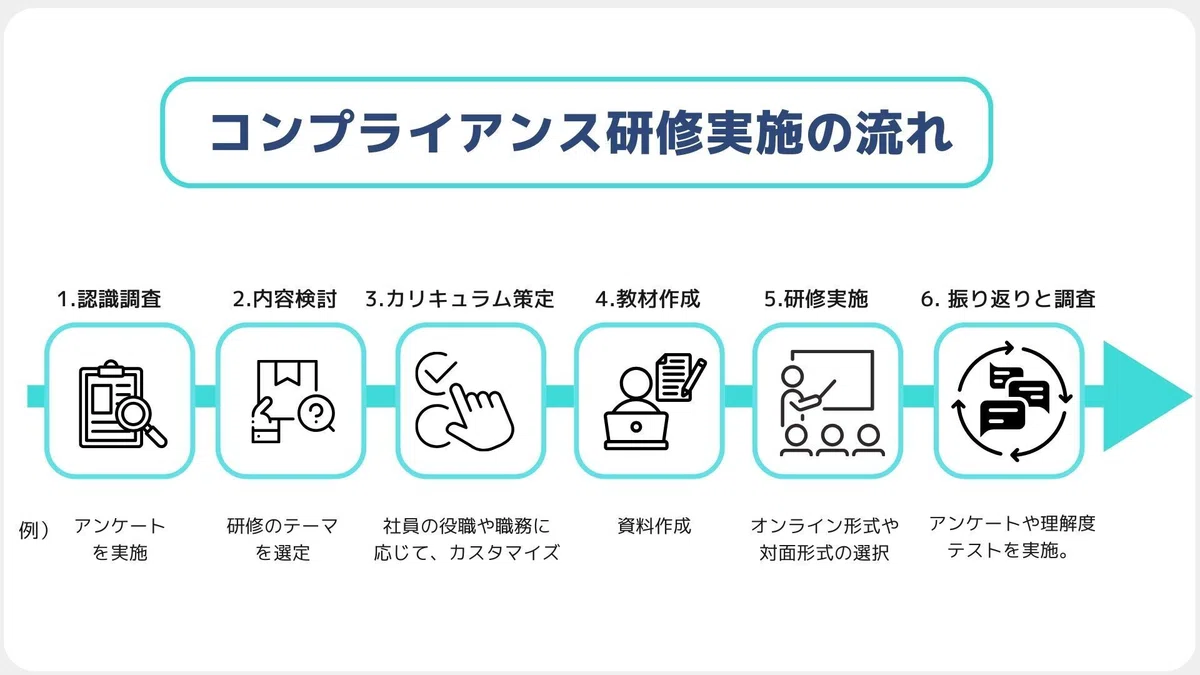

コンプライアンス研修実施の流れ

コンプライアンス研修を効果的に行うためには、事前の準備が非常に重要です。以下に、研修実施の一般的な流れを紹介します。

1. コンプライアンスの認識レベルを調査

研修を始める前に、まずは社員のコンプライアンスに対する認識や知識レベルを調査することが重要です。「コンプライアンスの重要性の認識」や「働く中で感じるコンプライアンスに関する不安や課題」、「関心のあるコンプライアンス内容」などをアンケートやインタビューを活用して把握し、重点的に強化するテーマを特定します。

2. 盛り込むべき内容の検討

次に、コンプライアンス研修に盛り込むべき内容を検討します。法改正や業界の動向、過去に企業内で発生した問題などを参考にしながら、アンケート結果や社員の声も反映させつつ、研修のテーマを選定します。また、自社の業種や規模に応じて必要な法令や規則に合わせた内容を取り入れることもポイントです。

3. カリキュラムの策定

社員の役職や職務に応じて、研修内容をカスタマイズすることが必要です。例えば、一般社員には基本的な法令や倫理を中心に学ばせる一方、管理職には部下への指導方法やハラスメント防止のためのマネジメントスキルを強化する内容を含めることが求められます。

4. 教材の作成

研修に使用する教材の作成は、担当者にとって大きな課題となることが多いです。資料作成やケーススタディの選定には多くの時間と労力がかかるため、担当者の負担を軽減するには、外部研修サービスやeラーニング教材の活用が効果的です。

Workschoolでは、豊富なテンプレートや事例を提供しており、簡単に研修資料を作成できます。

5. 研修の実施

計画したカリキュラムに基づいて研修を実施します。オンライン形式や対面形式など、企業の意向や社員の参加しやすさを考慮しながら最適な形式を選びます。法令改定のタイミングや社会問題化したようなコンプライアンス違反が発生した際は、注目や関心が高まっているので、適切なタイミングで継続的に研修を実施することが重要です。

6. 振り返りと調査

研修が終わった後は、振り返りを行い、研修が効果的だったかを評価します。アンケートや理解度テストを実施して社員の習熟度を測定し、次回以降の研修に向けた改善点を洗い出します。研修は継続的に実施し、コンプライアンス意識を強化していくことが重要です。

コンプライアンス研修の効果を高めるポイント

1. 自社に合った実施方法を選択する

実施方法として、対面・オンライン研修・eラーニングが選択肢としてありますが、取り扱うテーマや自社のスタイルに合った方法を選択するとよいでしょう。社員が参加しやすく、受け入れやすい形態で研修を行うことで、受講率の向上が期待できます。近年では、研修担当者の負担軽減や受講する社員にとってもメリットも多い点から、eラーニングでコンプライアンス研修を実施する企業も増えています。

2. 社員の役職に応じて研修内容をカスタマイズする

コンプライアンス研修は企業全体で行う必要がありますが、社員の役職によって求められる知識は異なります。役職ごとに適した目標を設定し、研修内容をカスタマイズすることで、各社員が自身の業務に必要な知識を効率よく習得できます。役職に応じた知識の習得は、コンプライアンス意識の強化とリスクの低下につながります。

3. 自社の業界や対象者に合わせた事例(ネタ)を盛り込む

コンプライアンス違反の事例をできるだけ詳細に伝えることが重要です。業界特有のリスクや課題を考慮した実際の事例を使うことで、社員が自分事として捉えやすくなります。一般的にキーワード検索で事例(ネタ)を集める作業を行うことが多いでしょう。以下のようなサイトから情報収集ができますので、参考にしてみてください。

政府や公的機関の公開資料

消費者庁、厚生労働省、公正取引委員会などは、企業が守るべき法令や遵守事例の公表を行っています。金融庁や日本弁護士連合会も、金融業界や法律の分野でのコンプライアンス事例を公表しています。

消費者庁:報道発表資料

厚生労働省:職場のハラスメント防止対策対応事例集

公正取引委員会:報道発表資料

金融庁:金融商品取引法における 課徴金事例集~開示規制違反編~

4.継続的に研修を行い振り返りと改善を繰り返す

コンプライアンスは一度の研修で身につけるものではなく定期的に研修を行うことが重要です。、継続的に実施することで、コンプライアンスの知識の習熟度があがります。その後振り返りを行うことで、社員の声や研修効果をもとにした改善が見込めます。また、法令やルールの変更への対応をするためにも、継続的に研修を実施して内容をアップデートし、その都度、研修自体の改善を繰り返していき、効果的な研修へとしていきましょう。

まとめ

コンプライアンス研修は、企業の信頼性を保ち、法的リスクを回避するために欠かせない取り組みです。研修を効果的に実施するためには、自社の社員に合った実施方法を選択し、事例をもとに、自分事として社員の意識を高めることがポイントとなります。コンプライアンス違反を防ぐには、振り返り・アップデート・改善を継続し、定期的に実施することが重要です。