学習転移とは?~企業研修の効果促進に注目される理由~

おすすめの方

- 学習転移の概念や効果を知りたい方

- 効率的な学習方法を取り入れた研修や教育内容を実施したい方

学習転移とは、ある状況で習得した知識やスキルが、別の状況でも適用できることを指します。過去に学んだ知識や習得した技術、経験などの学習がその後の新たな学習に影響を与える現象のことです。「学習転移」の概念を企業研修で活かすことで、研修効果を促進することができると注目されています。本記事では、学習転移の概念や種類、企業研修への活用方法、効果的な研修設計のポイントについてご紹介します。

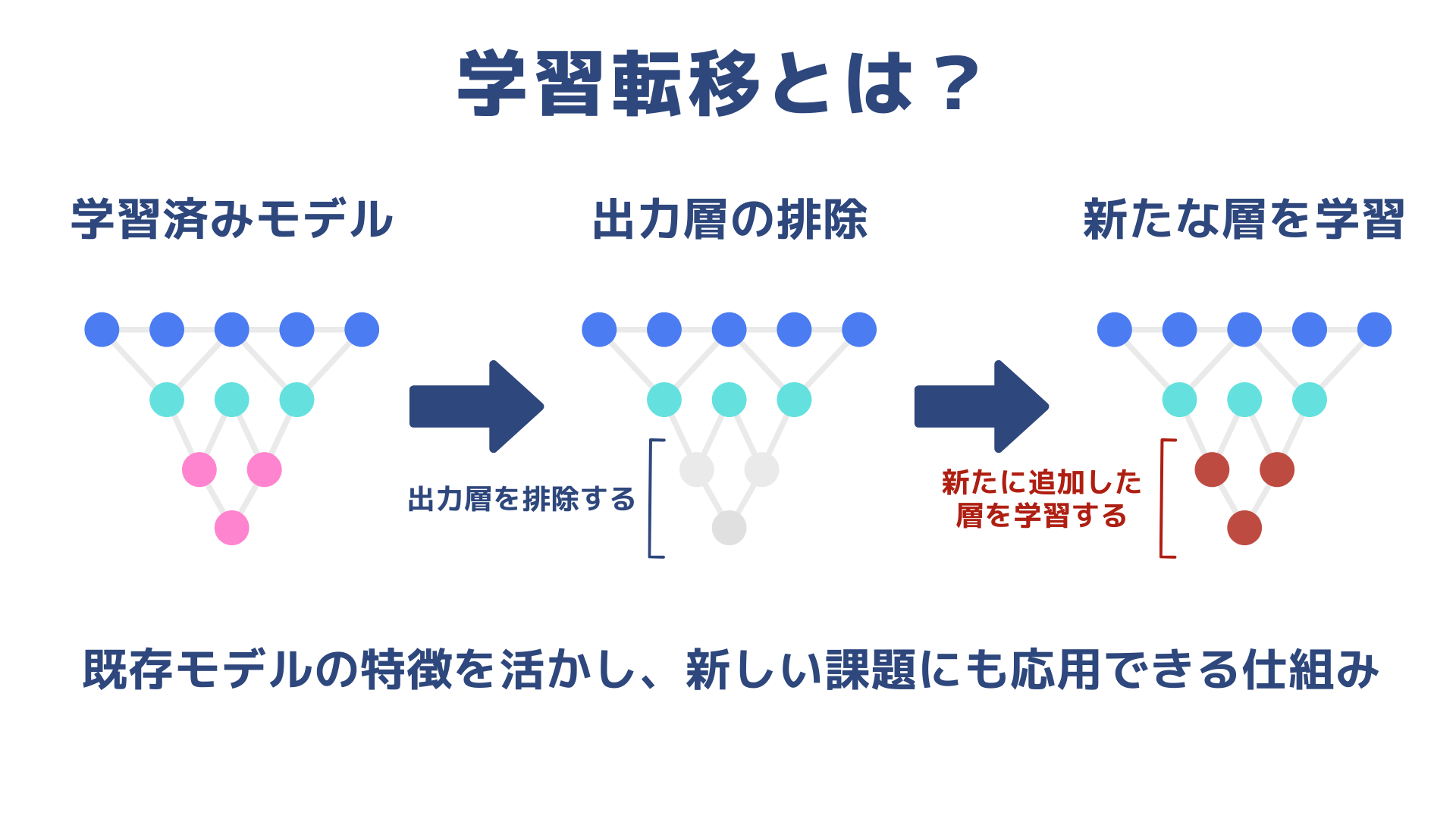

学習転移とは

学習転移とは、ある状況で習得した知識やスキルが、別の状況でも適用できることを指します。心理学や教育学の分野で長年研究されてきた概念で、学習の本質的な目的の一つとされています。この概念を研修に活用することで、学習効果や研修効果の向上が見込まれるということで注目されています。

学習転移の種類

学習転移にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。

正の転移 / 負の転移

正の転移は、過去の学習経験が新しい学習や課題解決に有効に働く現象です。例えば、エクセルの操作方法を学んだ人が、類似したスプレッドシートソフトを素早く習得できることなどが該当します。負の転移は、過去の学習経験が新しい学習や課題解決を阻害する現象です。例えば、古いシステムの操作に慣れた人が、新しいシステムの操作を覚える際に混乱してしまうケースなどがあります。

特殊転移 / 一般転移

特殊転移は、特定の知識や技能が類似した特定の状況にのみ適用される転移です。例えば、特定のソフトウェアの操作方法が同じメーカーの別ソフトウェアに活かされるケースです。一般転移は、基本的な原理や概念が幅広い分野などさまざまな場面で応用される転移です。例えば、論理的思考力が数学、科学、プログラミングなど多分野で活用されるケースが該当します。

近転移 / 遠転移

近転移は、学習した内容と類似した状況でも活かせる転移です。例えば、学校の数学で学んだ計算方法を家庭での買い物計算に適用するケースです。遠転移は、学習した内容とは異なる遠い状況でも活かせる転移です。例えば、学校での協調学習で身につけたチームワークスキルをスポーツチームでの連携に活用するケースが該当します。

垂直転移 / 側方転移

垂直転移は、基礎知識が高度な学習に発展する影響を与える転移です。例えば、基本的な四則演算の習得が代数や幾何などの高度な数学学習を促進するケースです。側方転移は、同レベルの他分野に応用される転移です。例えば、音楽のリズム感がダンスや運動のタイミング感覚向上に寄与するケースが該当します。

これらの学習転移を活用していきましょう。

企業で学習転移が活用できるポイント

前述した学習転移を活用するために押さえておくべきポイントを理解しましょう。

研修内容の現場活用

学習転移を研修設計に反映させることで、研修効果の促進と応用力の向上を実現できます。一つの研修で学んだスキルを複数の業務場面で活用できるため、組織全体の成長と効率化に貢献します。

例えば、

- コミュニケーション研修:基本的な傾聴スキルを学び、それを顧客対応、部下との面談、会議での意見調整など多様な場面に応用(一般転移・側方転移)し、総合的なコミュニケーション能力を向上

- 問題解決研修:論理的思考のフレームワークを習得し、それを業務改善、トラブル対応、新規企画立案など様々な課題解決場面に転移(一般転移・遠転移)させて活用し、組織全体の課題解決力を強化

- 基礎スキル研修:PCの基本操作やビジネス文書作成を学び、それを報告書作成、データ入力、プレゼン資料作成に応用(特殊転移・近転移)し、日常業務の効率化を実現

リスキリングなど新しい知識のインプット

急速に変化するビジネス環境の中で、リスキリング(新たなスキルの習得)が求められています。学習転移の考え方を取り入れることで、研修を受講しただけで終わらない、得た新しい知識を業務に活かせる仕組みを構築できます。これまでの業務経験を新しいスキル習得の土台として活用し、類似点を見つけて正の転移を促進することで、リスキリングの効果が「研修で学んだ知識を業務に活かす力」として現れます。

例えば:

- DX推進

従来の業務経験を活かしながら、デジタルツールの操作や分析手法を習得する - プログラミング学習

論理的思考力や問題解決能力を活用して、コーディングスキルを効率的に身につける - データ分析

既存の業務知識を基盤として、統計分析やIツールの活用方法を学習する

学習転移が起こる要因

学習転移が起こりやすい状況を作り出すには、いくつかの重要な要素があります。これらを理解することで、より効果的な研修設計が可能になります。

類似性の高さ

学習転移は、研修内容と実務の類似性が高いほど、転移が起こりやすくなります。実務に即した事例や演習を取り入れることで、受講者は「自分の業務にどう使えるか」を具体的にイメージできるようになります。

理解の深さ

表面的な知識ではなく、原理や仕組みを深く理解している場合、様々な状況に応用しやすくなります。「なぜそうするのか」という理由まで含めて学習することが大切です。

練習の多様性

同じような問題ばかりではなく、様々なパターンの問題や状況で練習することで、転移能力が向上します。

企業で学習転移を促進する方法

次に研修に取り入れる際の具体的な方法を見ていきましょう。

実践を前提としたカリキュラムや研修内容にする

実践を前提としたカリキュラムや研修内容では、近転移の活用ができます。近転移とは、学習した内容と非常に類似した状況で知識やスキルを適用することです。研修内容と実際の業務場面の類似性を高めることで、この近転移を意図的に促進できます。たとえば、営業研修であれば、ロールプレイング形式の演習を多く取り入れることで、学習内容を実務に移しやすくなります。この近転移アプローチにより、研修で習得したスキルが業務パフォーマンスの向上につながります。

研修カリキュラムに実践パートを含める

研修カリキュラムには、インプットの座学ではなく、ワークショップやシミュレーションを取り入れることで、実際の業務に近い形で学べる機会をつくることできます。これにより、学習転移が起こりやすい環境を自然と整えることにつながります。

継続して学習する習慣を用意する

継続して学習する習慣を身につけることは、キャリア育成において重要となります。その際に学習転移の遠転移が活用されるような仕組みを用意することで、学習した知識や業務で経験したスキルを全く異なる状況や問題に応用する能力へつなげることができるでしょう。

遠転移を意識した段階的な学習プログラム例としては、基礎→応用→実践の3段階で設計する方法があります。

たとえば管理職研修なら「基本的なコーチング → 部下指導 → 組織変革リーダーシップ」、IT研修なら「文法理解 → 小規模アプリ開発 → 業務課題解決システム設計」といったように発展させていけます。

WorkSchoolの研修

WorkSchoolでは、専門性の高い職種や企業のオリジナル教材を作成サービスを提供し、研修受講後に実践的なスキル習得を目的としている企業様のサポートをしています。

たとえば、エンジニア向けの研修では、プログラミングを理論だけでなく、実際にコードを書いて試すことを重視しています。そのため、研修後すぐに業務で活用できるスキルが身につきます。

WorkSchoolでは、実践を重視した研修プログラムを提供し、受講者が研修を通して「学習転移」の手助けとなるような、スキルアップするための研修を支援しています。企業研修の効果を最大化したい場合は、ぜひWorkSchoolの活用を検討してみてください。

Workschoolの研修について詳しくはこちら

まとめ:学習転移を意識した研修が成果につながる

学習転移とは、研修で得た知識やスキルを、実際の業務に応用・活用することを意味します。この転移が効果的に起こることで、研修の効果を促進へとつながるでしょう。研修内容と実務のつながりを意識し、実践的なトレーニングや継続的な学習環境を整えることで、受講者は自信を持ってスキルを現場に活かせるようになります。学習転移の概念を理解し、企業研修に取り入れることで、研修効果を高めることが可能となります。研修後に実務で活用できるスキルの習得を効果的にするために活用してみてください。