人材育成の課題とは?企業が直面する9の壁と解決策

おすすめの方

・人材育成に課題を感じている方

・効果的な人材育成をするためのフレームワークを知りたい方

人材育成の重要性は認識していても、「指導する時間がない」「育成してもすぐに辞めてしまう」といった課題に直面している企業は多いのではないでしょうか。その背景には、表面的な課題だけでなく、仕組み・リソース・組織文化といった構造的な要因が関わっている可能性があります。 本記事では、企業が直面しやすい人材育成の代表的な10の課題を3つに分類して整理し、それぞれの解決策と効果測定に役立つKPI例をご紹介します。

人材育成の現状と課題感

人材育成の課題は常に存在する共通の悩み

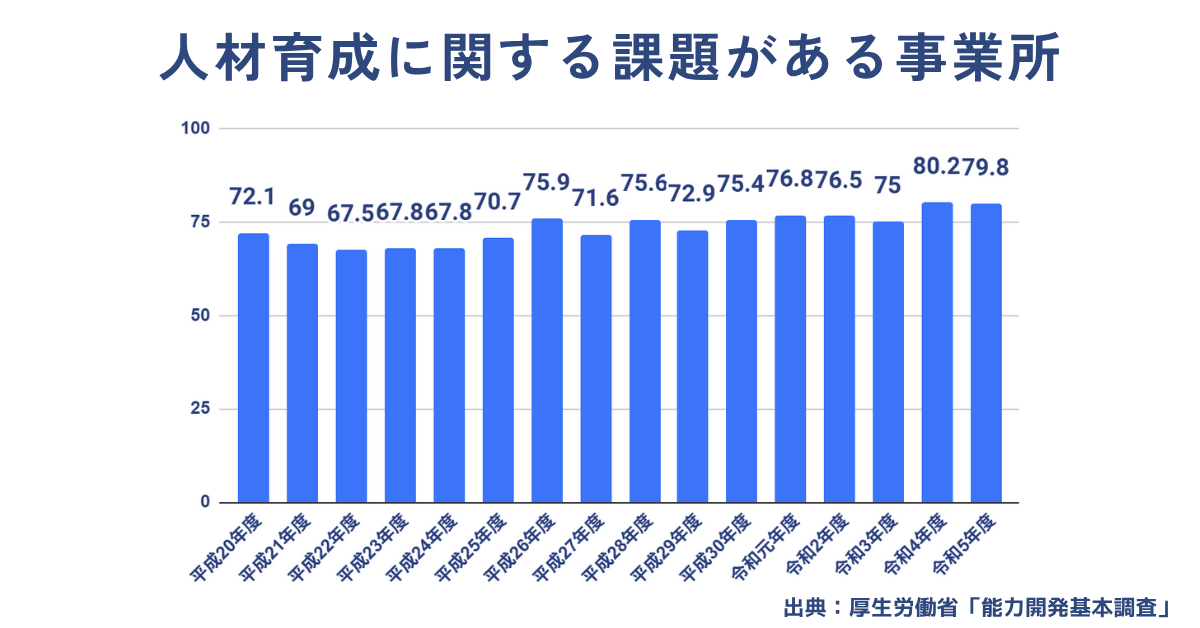

厚生労働省の「令和5年度能力開発基本調査」によると、人材育成に関して何らかの課題を抱えていると回答した企業は令和4年度には80.2%に上りました。過去15年間を見てもほぼ70%台で推移しており、人材育成の課題が一時的な現象ではなく、多くの企業にとって恒常的な問題であることを示しています。このため、課題への対策は常に必要であり、継続的な取り組みが重要となります。

現場の課題の上位は?

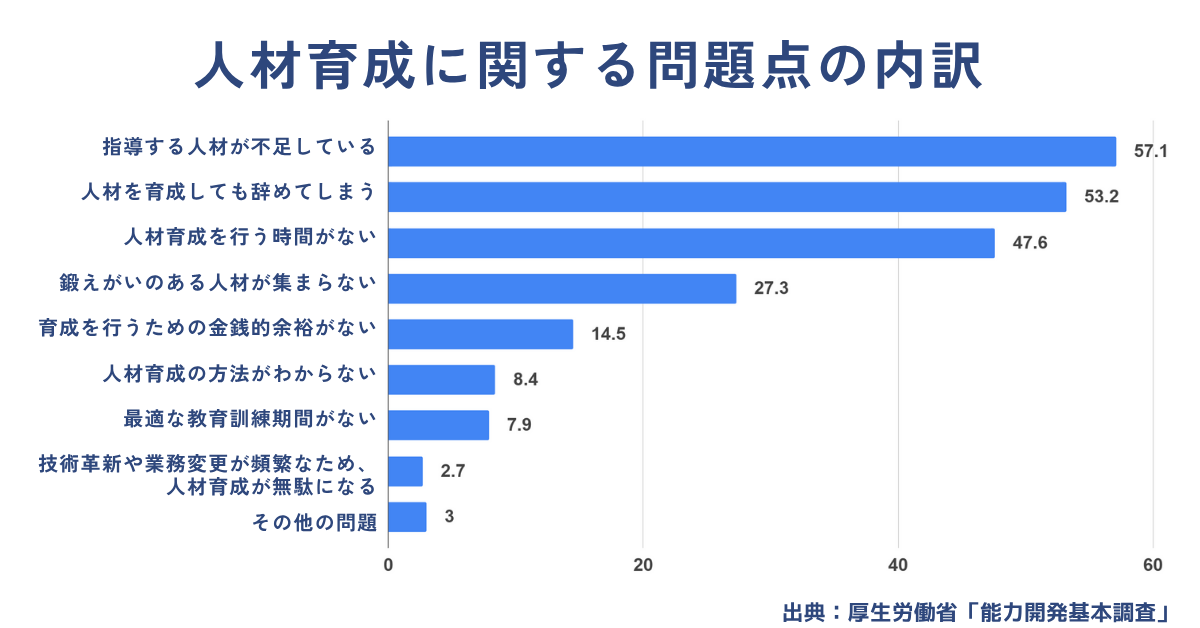

令和5年度能力開発基本調査によると、最も多い課題は「指導する人材が不足している」(57.1%)で、人材育成の指導者不足という根本的な課題に直面しています。次に「人材を育成しても辞めてしまう」(53.2%)が挙げられ、育成した人材の流出が課題となっています。さらに「人材育成を行う時間がない」(47.6%)という時間的余裕の欠如も、日常業務に追われる現場の実態を示しています。

では、こうした課題に対して、企業は具体的にどのように対応すべきでしょうか。次章では、企業が直面する人材育成の10の課題と、それぞれの実践的な解決策について詳しく見ていきましょう。

企業が直面する人材育成の10の課題と解決策

前述の調査で明らかになった「指導者不足」「育成人材の流出」「時間的余裕の欠如」 といった悩みについては、次の3つに整理できます。

Ⅰ. 仕組み・計画の課題

育成戦略や計画の設計に関する問題で「育成人材の流出」が該当します。

Ⅱ. リソースの課題

人手や時間など、実行に必要な資源が不足している問題で、「指導者不足」「時間的余裕の欠如」が該当します。

Ⅲ. 意欲・文化の課題

社員のモチベーションや組織文化に関する問題で「育成人材の流出」が該当します。

課題を分類することで、表面的な対策ではなく根本的な解決策が見つかりやすくなります。ただし、解決策を実行するだけでは効果が出ているかわかりません。そのため、KPIを設定して効果を測定して、改善につなげることが重要です。

以下、3つの分類ごとに代表的な10の課題とその解決策を、効果測定に役立つKPI例とともに解説します。

I. 仕組み・計画の課題

人材育成の課題の背景には、この仕組み・計画面での不備が隠れているケースが多く見られます。「育成人材の流出」の要因のひとつとなっています。

1. 育成目標が曖昧で、何のために育成しているか不明確である

「研修は実施しているが、それが現場の課題解決に繋がっているか分からない」「去年と同じ研修を今年も実施している」という状態では、受講者も育成担当者も目的意識を持てず、迷走することがあります。スキルマップや人材育成計画書などを活用し、「誰に、いつまでに、何を、どのレベルまで」習得させるかを明確化することが必要です。

【成果を図るKPI】

目標達成度(設定目標に対する達成率)

2. 効果測定の指標・方法が未設定である

人材育成研修の効果の測定について、そもそも指標を設定していないという企業もあるでしょう。適切な効果測定ができていないと、投資対効果が不明確なまま育成施策を続けることになり、改善の機会も失われてしまいます。そのため、人材育成実施と効果測定をセットで設定することをおすすめします。

解決策として、例えば3段階に分けて効果測定の指標を設定する方法があります。

1.学習段階(理解度テスト、修了率など)

2.次に行動段階(学んだ内容を現場で実践しているか)

3成果段階(業務指標や業績への影響がどのくらいあったか)

で実施します。この3段階に分けることで、「研修は完了したが現場で活用されていない」 「行動は変わったが業績に影響していない」など、どの段階に課題が あるのかを特定しやすくなります。

【成果を図るKPI】

測定データの活用率(収集したデータを改善に活用できているか)

3. 経営戦略と連動せず、社員の納得感が低い

人材育成計画を研修担当部門が単独で進めている場合、経営目標達成に必要な人材像とズレが生じる場合があります。その結果、育成内容が現場の実情と合わなくなり、社員にとっては「なぜこの研修を受けるのか」「自分の職務・キャリアにどう役立つのか」といった疑問が生じ、研修への納得感を持ちにくい状況となります。こうした育成目的の曖昧さは、「人材を育成しても辞めてしまう」という課題の大きな一因になっている可能性があります。

解決策として、人事部門だけでなく、経営戦略を担う事業部門と連携しながら育成計画を策定する体制を構築することが重要です。具体的には、事業目標や現場のニーズを定期的に収集し、それを育成施策に反映させることで、「会社の方向性」と「社員の成長」を一致させます。社員が自身の育成と事業・キャリアの繋がりを実感できれば、モチベーションが高まり、結果として会社への定着率の向上も期待できるでしょう。

【成果を図るKPI】

事業計画との連動度(育成テーマが事業目標と合致している割合)

社員の職務・キャリア連動認識度(育成が自分のキャリアに役立つと感じる社員の割合)

育成対象者の定着率(育成プログラム参加者の離職率)

II. リソースの課題

時間・人材・ツール・予算といったリソース不足関する課題です。「指導者不足」「時間的余裕の欠如」は、まさにこの課題です。

4.指導者の育成スキルと時間の両方の不足している

指導者不足の本質は、単に人数が足りないだけでなく、管理職が「部下への教え方(ティーチング)」や「能力の引き出し方(コーチング)」のスキル自体を持っていないケースが考えられます。また、スキルがあっても「人材育成を行う時間がない(47.6%)」という、日常業務に追われて指導時間を確保できないという課題があります。

解決策として、すぐに使える指導ツールの提供と時間確保の仕組み化が有効です。例えば、指導の型を定めたチェックリストや、効果的なフィードバックのテンプレートなど、誰でも一定レベルの指導ができるツールを整備します。時間確保の仕組みは、キャリアと連携させ、部下育成を人事評価に反映するなど、指導を「やるべき業務」として明確に位置づけるとよいでしょう。業務の認識を強めることで、スキル習得意識の向上が見込めます。

【成果を図るKPI】

指導ツールの活用率

キャリア連動率

5. 育成施策を運営する体制とリソースが不足している

研修を企画・実施・運営する時間や人材の確保ができていないという課題です。育成施策を十分に展開できない状態、リソースが足りていないという課題です。

解決策は、育成の環境整備と手法の見直しです。まず、LMS(学習管理システム)などのツールを導入することで、研修の運営負荷を軽減します。一度コンテンツを登録すれば、繰り返し利用でき、進捗管理も自動化されるため、人事部門の工数を大幅に削減できます。

次に、育成手法を見直し、研修の内容に応じて最適な形式を選択します。集合・対面研修が必要な内容と、eラーニングなどのオンライン学習で代替できる内容を区別することで、日程調整や会場手配などの運営コストを削減できます。さらに、外部の研修サービスやコンテンツを活用することで、内製の負担を減らすことも有効です。

【成果を図るKPI】

育成施策の実施数

一人当たりの育成運営工数

LMS等のツール活用率

6. 育成予算が不足し、施策の選択肢が限られる

「育成はコスト」という認識が社内で根強く、新しい手法やツールの導入予算が確保できない課題もあるでしょう。結果として、無料・低コスト施策に頼り、効果的な研修やツールを導入できない状態に陥ります。この予算不足は、「指導者不足」や「時間の欠如」といった他の課題解決の妨げにもなります。 解決策は、小さな成功から始めて投資対効果を証明するアプローチです。まず、低コストで始められる施策(既存コンテンツの活用、無料トライアルの利用など)で小規模にスタートし、育成の効果を数値で示します。 具体的には、育成を受けた社員の生産性向上率、業務エラーの減少率、費用対効果などを測定し、「育成は投資である」ことを実績で証明します。この成功事例をもとに、段階的に予算を拡大し、より効果的な手法やツールを導入していきます。

【成果を図るKPI】

パイロット施策の費用対効果

III. 意欲・文化の課題

学習する側のモチベーションや、組織全体の学習風土といった文化に関する課題です。解決には時間がかかりやすいですが、「育成人材の流出」を防ぐため、人材育成を向上させていくためにも解決すべき課題です。

7. 育成ノウハウが属人化し、組織で共有されていない

育成のノウハウが属人化していて、優秀な社員やベテラン管理職が持つ指導ノウハウが、組織内で共有されず、その担当者以外では対応できない課題があります。担当者の異動や退職のたびにノウハウが失われ、育成の質が安定しない原因となり「指導する人材が不足している(57.1%)」をさらに加速させます。また、各部署で個別に作成するなど、非効率な状況も生じるでしょう。

解決策は、共有の仕組み化です。まず、優秀な指導者が持つ教え方やポイントをコンテンツとして確立させます。こちらは外部のサービスで効率的に行うこともできるでしょう。次に、研修教材・評価基準・進行スライドなどを標準フォーマット化することで、誰でも同じ水準で育成を実施できるようにします。これにより、担当者が変わっても一定レベルの育成が継続でき、育成の基盤が安定します。

【成果を図るKPI】

ノウハウ・教材の共有化率(デジタル化・登録された割合)

8. 組織全体に学習文化が根付いていない

組織全体で知識の共有や相互学習が行われず、成長への意欲や風土が個人や部署内に留まってしまう課題です。結果として、学びの共有や称賛する仕組みがないため、せっかくの個人の成長が組織全体の力に変換されず、停滞した状態になってしまいます。

解決策は、学びを人事評価や表彰制度に組み込み、学びを生かした業務功績を正当に評価することです。さらに、社内でノウハウを共有する仕組みを整え、経営層や管理職が率先して学びを発信することで、「学ぶ文化」を意識づける環境を作りが挙げられます。

【成果を図るKPI】

ナレッジ共有投稿数

勉強会開催数・参加率

評価反映割合

9. 業務負荷により実践できず研修効果が反映されない

研修直後は意欲が高まり盛り上がるものの、現場に戻るとすぐに日常業務に追われ、元のやり方に戻ってしまうという「学習と行動のギャップ」です。

この背景には、現場の業務負荷が高く、新しい手法を試す余裕がないことや、失敗を許容しない組織文化が潜んでいます。せっかく学んだ内容が定着せず、研修効果が一過性で終わってしまう直接的な原因はこの「業務の忙しさ」にあるといえるでしょう。そのため、日常業務の忙しさの中でも、社員に新しいことや変化への対応を求めるには、組織全体で仕組みを整えてフォロ-することが重要です。具体的には、研修で学んだ内容を試す「トライアル期間の設定」や、新しい行動を阻害しないための「業務負荷軽減の仕組み化」が必要です。その上で、研修後に上司やチームによる「行動計画のフォローアップ」をし、現場での実践をプロセスも含めて評価する仕組みを導入します。これにより、現場での継続的な実践を組織的に支援します。

【成果を図るKPI】

現場適用率

人材育成を成功させる3つのポイント

最後により効果的な人材育成研修を実施するためのポイントを3つ解説します。

経営戦略・課題に連動した一貫性のある目標設計

人材育成の成功には、経営戦略との連動が重要となります。人材確保が競争化する現代では、人材育成が担うべき責任は大きいでしょう。だからこそ、経営戦略との連動した目標設定をすることで、事業課題解決に必要な人材の育成ができるでしょう。

目標設計例

経営戦略・課題 | 育成目標 |

デジタル分野での新規事業立ち上げ | 新技術に対応できるエンジニアを〇ヶ月以内に〇名育成する |

顧客満足度(CS)の向上による市場シェア拡大 | 全営業担当者の顧客対応スキル向上により、アンケートにおけるCSスコアを〇点まで引き上げる |

このように、ビジネス成果と直結させた目標を設定して、一貫性のある人材育成を行うことで、研修の効果を数値で示せるようになります。成果が見えることで経営層の判断材料が明確になり、継続的な支援を得やすくなります。

現場との連携した運用体制の構築

人事部門だけでなく、現場を巻き込んだ連携体制を構築することで、人材育成はより効果を発揮します。しかし、現場の管理職は日常業務に追われ、「育成に時間を割く余裕がない」と感じ、部下育成への関与を躊躇しがちです。

この状況を改善するため、現場の管理職のキャリア形成と連携した仕組みを整えることが重要です。育成の責任者として明確に位置づけ、その役割と責任を人事評価に組み込みます。これにより、管理職が部下育成を「やるべき業務」として認識し、育成への関与が組織的に担保されます。

また、管理職には、部下育成の重要性を理解させると同時に、コーチングやフィードバックに関する知識を得る機会を提供します。育成を通じて管理職自身もマネジメント経験を積むことができ、組織全体の育成力が底上げされます。

KPI設定で研修効果を測定・改善する

人材育成の成功には、感覚的な判断ではなく客観的なデータが不可欠です。KPIを設定し、育成施策が「何を変え、どれだけの成果に繋がったか」を数値で把握することが、投資対効果の証明と継続的な改善を可能にします。

特に、受講者の満足度といった表面的な指標だけでなく、現場での行動変容や具体的な業績への影響といった、多段階の指標を追跡することがポイントです。LMS(学習管理システム)などで収集したデータに基づき、「目標値に届かなかった要因」を深く分析し、次の施策に反映させていきましょう。このデータに基づいた改善の仕組みを機能させることで、一時的な効果で終わらせることなく、持続的な成果の向上を図ることができるでしょう。

なお、前述で解説した9つの課題に対する施策のKPI例も、ぜひ効果測定の参考として活用してみてください。

LMSなどツールの活用

多くの企業の課題であるリソース不足には、解決策の施策のひとつとしてLMSの導入が有効的です。効率的に人材育成の効果の測定が可能となります。データに基づく改善サイクルを確立することで、改善策の実行がよりスムーズとなるでしょう。

LMSは研修運営工数を削減するだけでなく、社員の学習進捗、テスト結果、状況を一元管理し、データを活用して分析します。これにより、育成担当者は「どの施策が」「誰の」「どのスキル向上」に貢献したかを学習開始から成果まで可視化でき、データに基づいた迅速な意思決定が可能になります。

まとめ:人材育成の課題は、KPI設定で効果を可視化し解決へ

人材育成の課題は、多くの企業にとって常に存在する問題です。9の課題と解決策を参考に、要因を分析し、優先順位をつけて自社の課題と解決策を明確化させてください。人材育成の実施の際にはKPI設定をすることで、施策の成果の効果測定ができ、解決策の施行がよりスムーズとなるでしょう。

リソース不足への課題対策は、人材確保が難しくなっている現在、優秀な人材を育てるためにも、一時的な効果だけでなく、長期的視線で仕組みを整え、継続的に改善を重ねることで、効果的な人材育成を実現できるでしょう。