ブレンディッドラーニングとは?研修効果を最大化する導入方法

おすすめの方

- ブレンデッドラーニングについて詳しく知りたい方

- ブレンディッドラーニングを用いた研修効果について知りたい方

- 社員教育をより効果的・効率的に進めたい教育担当者

企業研修は、デジタル化の進展と現代の多様な働き方の変化に伴い、これまで以上に柔軟かつ効果的な手法が求められるようになっています。従来の集合研修はロールプレイやディスカッションを通じて実践に近い学びが得られるという強みがある一方で、時間や場所の制約を受けやすい点が課題があります。eラーニングなどのオンライン学習は、時間や場所を選ばず学べる利便性がある反面、学習者の孤立感やモチベーション維持の難しさ、実践的なスキル習得の困難さといった課題があります。

こうした課題を打開する方法のひとつとして、注目されているのが 「ブレンディッドラーニング」 です。これは、複数の研修スタイルの強みを掛け合わせることで、受講者には最適な学習環境を、企業には研修効果の向上とコスト削減が見込める方法です。

本記事では、ブレンディッドラーニングの概念や代表的なモデル、導入のステップ、成功のポイントを具体例とともに解説します。

ブレンディッドラーニングとは

ブレンディッドラーニング(Blended Learning)とは、オンライン学習と対面研修など複数の学習手法を戦略的に組み合わせる学習方法です。

それぞれの学習方法が持つ強みを活かしながら補完し合うことで、単独の学習方法では得られない相乗効果を生み出します。複数の学習方法を掛け合わせることで、学習効果の良さを引き出せるため、現代の多様な働き方や人材育成ニーズに適したアプローチとして注目されています。

ブレンディッドラーニングの代表的なモデル

ブレンディッドラーニングには複数の実践スタイルがあります。自社の研修に合うモデルを知ることで、導入のイメージがより具体的になります。

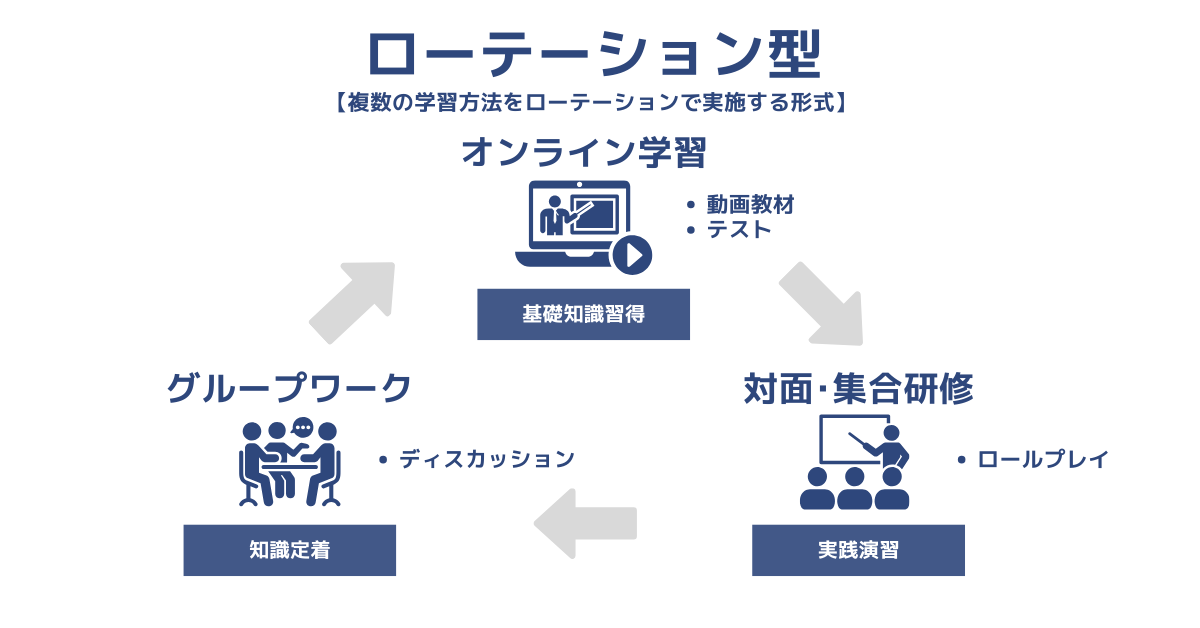

ローテーション型

ローテーション型とは、オンライン学習・対面研修・グループワークを組み合わせて繰り返し学習するスタイルです。まずオンライン学習で基礎知識を習得し、次に対面研修でロールプレイなどの実践演習に取り組みます。その後、グループワークでディスカッションを行い、学んだ内容を共有・定着させるのが特徴です。

このサイクルを繰り返すことで、単なる知識のインプットにとどまらず、実践力やチームで協働する力を育成できる点が大きなメリットです。

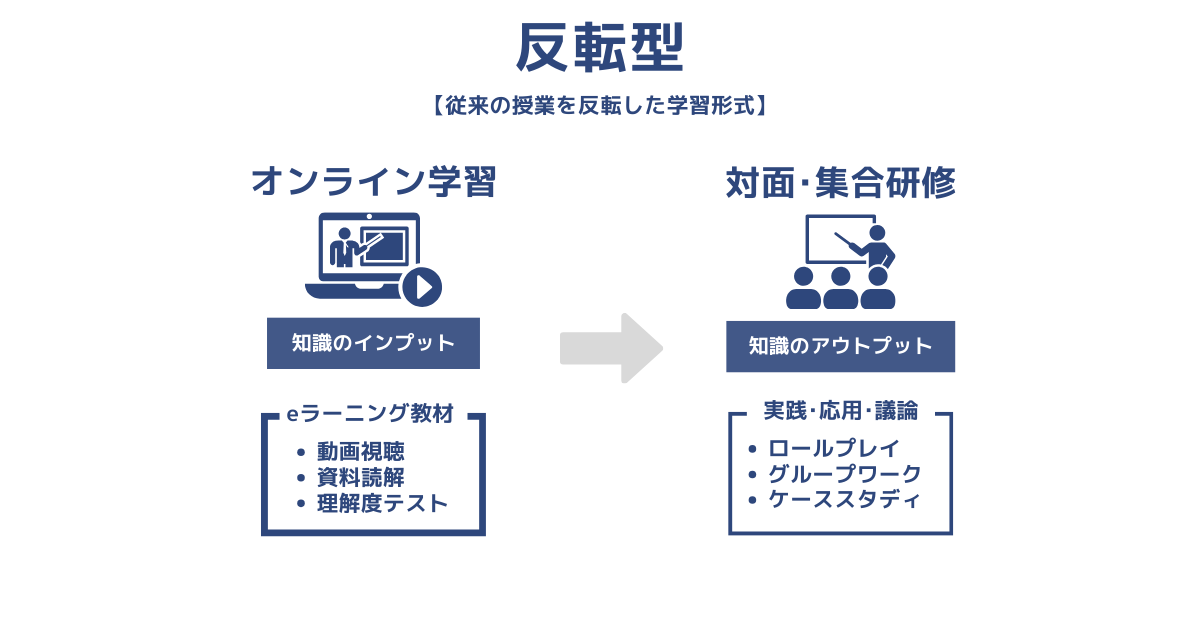

反転型

従来の授業では、まず教室内で先生が講義を行い、生徒は家で宿題や復習をします。一方、反転学習ではこの流れが逆になります事前にオンラインで知識習得を行い、対面・集合研修では応用や議論、実践に重点を置きます。例えば、新商品の基本情報を事前のeラーニングで学び、集合研修では営業ロールプレイやケーススタディを中心に実施します。

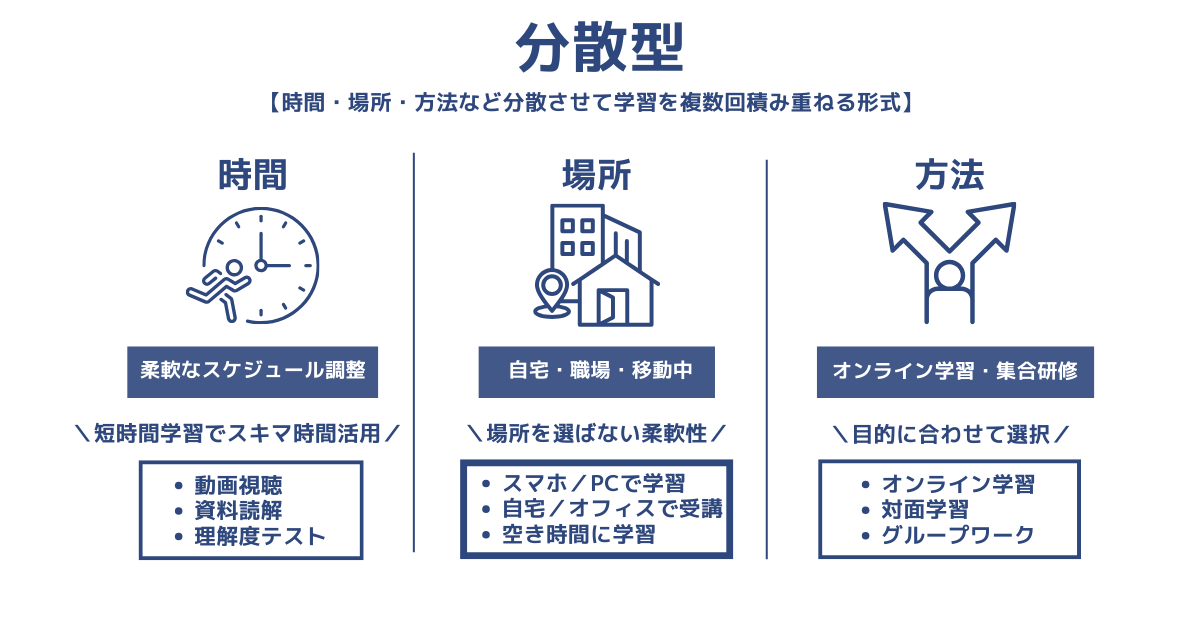

分散型

分散型学習は、時間・場所・方法を柔軟に分散させることで、学習を無理なく積み重ねられる学習モデルです。短時間のオンライン学習を繰り返すことで集中力を維持しやすく、スマホやPCを活用して自宅・職場・移動中など場所を選ばずに学習できます。さらに、目的に応じてオンライン学習・対面研修・グループワークを組み合わせることで、知識の定着と実践的なスキル習得を効果的に促進します。

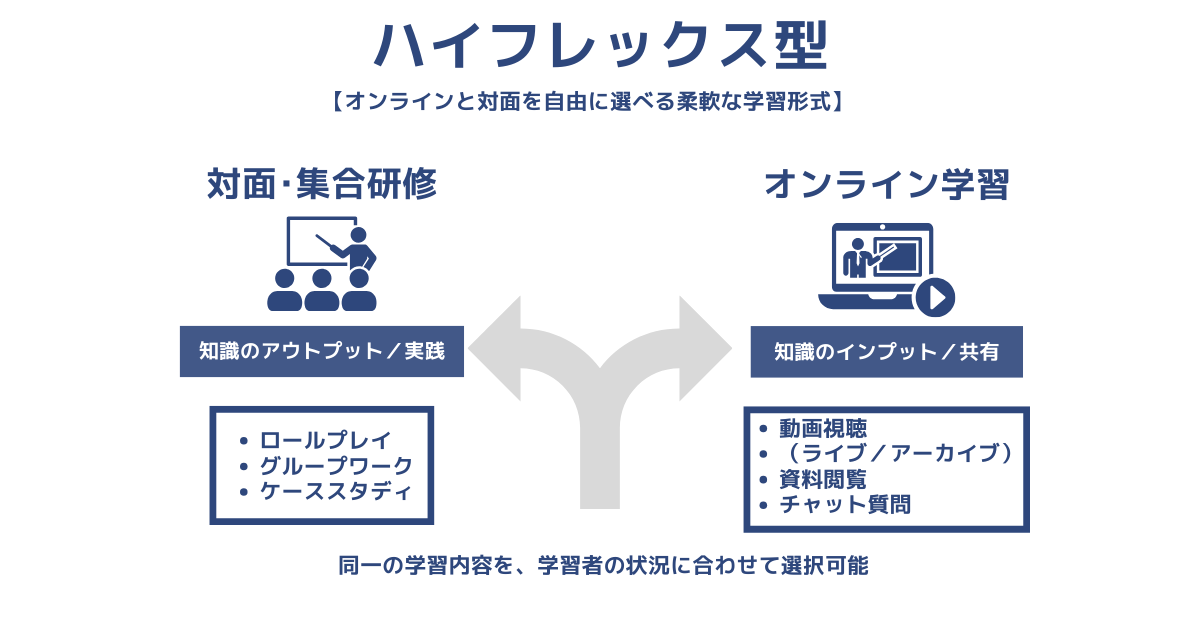

ハイフレックス型

ハイフレックス型は、学習者が「会場での集合研修」または「オンラインでの参加」のどちらかを自由に選べる形式です。授業内容は同一であり、対面とオンラインの両方に対応した教材・環境を用意することで、受講者の事情に応じた柔軟な学習参加が可能になります。

例えば、新製品研修を行う場合、出張や在宅勤務中の社員はオンラインでライブ配信や録画を視聴し、会場参加者はその場でグループ討議や実技演習に参加できます。これにより、勤務場所や勤務形態に縛られない学習機会の提供が実現できます。

ブレンディッドラーニングを導入するメリット

ブレンディッドラーニングを導入することで、研修の効果はぐっと高まります。ここでは、企業研修に取り入れることで得られるメリットを紹介します。

学習効果の向上

ブレンディッドラーニングは、複数の学習方法を組み合わせることで知識のインプットとアウトプットを効果的に得られるため、従来の一方向的な研修に比べて学習効果が得やすいのが特徴です。

具体的には、反転型学習を取り入れることでインプット後すぐに演習・実践に取り組めるので知識の理解度が高まります。

またローテーション型を取り入れることで繰り返し学び直すサイクル設計が可能となるため、定着率が向上します。自分の都合や学習スタイルに合わせて柔軟に選択でき、学習機会の損失を防ぐことが可能となるため、柔軟な学習環境を実現できます。

このように、ブレンディッドラーニングはそれぞれの効果をかけ合わせられるため、研修の成果を最大化できる学習スタイルといえます。

多様なスタイルでの学習を可能に

ブレンデッドラーニングは、複数の学習方法をかけ合わせることで、自社に合わせてカスタマイズが可能なため、多様な働き方の社員でも日常業務と両立しながら効率的に知識を習得させることが可能です。

例えば、効率よく知識をインプットさせたい場合はオンライン教材で事前に反転型や分散型で基礎知識を短時間で習得させることができます。実践力を強化したい場合は、ローテーション型で集合研修やグループワークやロールプレイを重点的に実施して応用力を養うことができます。

この柔軟性こそが、ブレンデッドラーニングが企業研修に選ばれる理由の一つといえます。

研修コストの削減

ブレンディッドラーニングは、従来型の集合研修に比べてコストを大幅に削減できる点も大きなメリットです。例えば、すべての研修を集合研修で実施する場合は、会場費・講師の拘束時間・移動や宿泊費などが必要となります。一方で、ブレンディッドラーニングでは基礎知識のインプットをオンライン教材に置き換えられるため、集合研修を優先度が高くて実践向きの内容に絞ることが可能です。

対面・集合形式が適している研修内容は残しつつ、eラーニングでのオンライン学習でも可能な内容は手段を変更することで、コストも抑えつつ、学習効果を期待できるブレンディッドラーニングとして設計できます。

ブレンディッドラーニングの実施例【新入社員の場合】

ブレンディッドラーニングの具体的な導入事例を新入社員研修でご紹介します。

第1ステップ 事前オンライン学習

会社理念、業界知識、ビジネスマナー、コンプライアンスなどを動画教材やテストで事前に習得させます。企業側ではLMSを用いて学習の進捗や理解度を可視化し、弱点が見られる分野については事前に補足できる体制を整えます。これにより、次の集合研修の段階で知識レベルをそろえ、研修時間を「応用・実践」に集中させることが可能になります。

第2ステップ 対面・集合研修

知識レベルを揃えた状態で次に、チームビルディングやコミュニケーション実習など対面・集合形式で研修を実施し、グループディスカッションやロールプレイを中心に進めます。ここではオンラインで得た基礎知識を実践に移すことが目的であり、知識を「行動に変える」体験を通じて理解の定着を図ります。また、同期同士が協働することで組織への帰属意識や人間関係の基盤を築けるのも大きな利点です。

第3ステップ フォローアップ学習(オンライン研修)

研修終了後も、マイクロラーニング形式で短時間コンテンツを継続的に配信します。短時間での復習や追加学習をオンラインで行えるようにすることで、学んだ内容の忘却を防ぎ、学習を日常の一部として習慣化できます。さらに同期や先輩社員と交流できる仕組みを設けることで、学びの継続と知識の共有を促進します。

第4ステップ OJT連携

現場に配属された後は、OJTを通じて実務経験を積ませます。OJT担当者とLMSを連動させ、進捗の振り返りやスキルギャップに応じた追加教材を提供したり、業務内容に応じて学習内容を実際の業務に結びつけます。こうした仕組みによって、座学で得た知識を「現場で活用できる力」に変えることができます。新入社員研修後も継続して学習と実践で繰り返すことで、ローテーション型や反復型が行われ、知識やスキルの向上が図れます。

このように、オンライン学習・集合研修・フォローアップ・OJTを段階的に組み合わせることで、企業は基礎知識の均一化から実践力の強化、学びの定着までを一貫して設計することが可能になります。結果として、新入社員研修の効率化と定着率の向上を同時に実現できるでしょう。

ブレンディッドラーニングを導入する際の注意点

ブレンディッドラーニングの効果を最大化するために押さえておきたいポイントをご紹介します。

目的を明確にする

「なぜブレンディッドラーニングを導入するのか」を明確にすることが重要です。コスト削減なのか、学習効果向上なのか、社員の自主学習促進なのか、目的によって設計や活用する学習手法が変わります。

対面学習とオンライン学習の関連性を持たせる

ブレンディッドラーニングの効果を最大化するには、学習を切り離さず、複数ある学習方法を連動させる設計が欠かせません。

例えば、オンライン学習で得た知識をそのまま放置するのではなく、対面・集合研修で活用できるように流れを作ることが重要です。

オンライン学習は基礎知識のインプットで知識レベルを合わせた状態にし、その後、対面・集合研修でオンライン学習内容を踏まえたケーススタディや応用の内容を実践で行ってアウトプットする流れのある研修を組み立てます。このように関連性を持たせることで、学習者は「学んだ知識を現場でどう使うか」を実感でき、理解度と定着率が大幅に高まります。もし両者が切り離されていると、オンライン学習は「ただ見るだけ」、対面研修は「知識が十分でない状態での演習」となり、効果が薄れてしまいます。フィードバックやオンライン学習で振り返りを実施するところまで構築できるとより良いでしょう。

オンラインでの知識習得 → 対面での実践・応用 → フィードバック → 再度オンラインで振り返り

というサイクルを作ることで、知識とスキルが循環的に強化され、研修全体の効果を高めることができます。

設計・スケジューリングをしっかりと行う

ブレンディッドラーニングは、複数の学習手法を組み合わせて実施するため、計画性が重要です。単に組み合わせるだけではなく、それぞれに役割と意味を持たせ、一貫性のある流れとして設計することが大切です。その際は、優先度や重要度に応じて時間を配分し、全体のスケジュールを可視化したうえで分散して実施する計画を立てます。また、次の学習へ移行する仕組みもあらかじめ設け、研修全体をスムーズにつなげる工夫を準備しておきましょう。

研修のスケジュールは、柔軟に調整できる余地を残しておくと、安心して進められるでしょう。ブレンディッドラーニングは、事前の丁寧な設計を行えると、より研修の効果を大きく高められます。

効果測定・振り返りを行う

導入して終わりではなく、研修の成果を測定し、改善につなげる仕組みを整えることが大切です。オンライン学習後には理解度テストを行い、その結果を確認することで可視化して効果測定が可能です。さらに研修後のアンケートで受講者の声を集めれば、次回に向けた改善点や強化ポイントが明確になります。

LMS上で担当者を設定して管理することがおすすめです。効率的に研修の管理体制が整い、研修の効果や過不足部分の把握など、全体を把握できるなどブラッシュアップにリソースがさけるメリットがあります。

ブレンディッドラーニングの活用パターン

ブレンディッドラーニングを実際に取り入れるイメージを具体的にシミュレーションできるように、ここでは業種ごとの代表的なパターンを紹介します。

- 営業研修

商品知識や業界知識はオンラインで効率的に学習し、対面研修では顧客対応のロールプレイやケーススタディに集中します。これにより、現場ですぐに活かせる実践力を養うことができます。 - 新人研修(IT企業など)

プログラミングの基礎やITリテラシーはオンラインで事前に学び、集合研修ではチーム開発演習に専念し、開発力を高めます。ブレンディッドラーニングを取り入れることで、基礎知識の習得だけにとどまらず、エンジニアに不可欠なチームでの開発力を実践的に身につけられるのが大きな強みです。 - 新人研修(一般企業)

新人研修は、eラーニングでマナーや会社ルールを学ぶことで基礎の基盤づくりをし、その後の対面研修ではチームでの課題解決や協働演習を通じて、OJT前に現場で働くための準備を進めます。す。基礎を押さえたうえで研修を進められるため、自社ならではのスキルや知識をスムーズに習得でき、実践準備まで習得させることができます。 - 安全管理教育(製造業など)

法規制やマニュアルはオンラインで学習し、現場研修では実機を使った安全訓練を実施します。知識と体験を組み合わせることで、安全意識をより強固に定着させることができます。

このように、オンライン=知識のインプット・対面=実践的なアウトプットという役割分担を明確にすることで、研修効果を最大化することが可能です。

ブレンディッドラーニングに活用できるWorkschoolのeラーニング

効果的に導入するには、学習管理を支えるシステムも欠かせません。

Workschoolは、ブレンディッドラーニング研修の導入を効率的に構築・運営をサポートします。

- 豊富なコンテンツライブラリ: ビジネススキルから技術研修まで幅広いジャンルの高品質教材

- 学習管理システム: 進捗状況、理解度の詳細把握と適切にフォローアップできる機能

- インタラクティブ学習機能: 動画、クイズ、シミュレーション等でエンゲージメント向上

まとめ:成功のポイントは目的と関連性づけて計画的に設計すること

ブレンディッドラーニングは、複数の学習方法を効果的に組み合わせることで、学習効果の向上やコスト削減が可能となります。現代の多様な働き方の受講者のスタイルにも対応可能な研修手法です。

導入にあたっては、目的を明確にし、各学習方法を関連づけながら、適切な設計を行うことが成功のカギです。さらに、効果測定や振り返りを繰り返すことで、研修の質を継続的に高めましょう。