なぜeラーニングは「意味ない」と言われるのか?効果が出ない原因と対策

おすすめの方

・社内からeラーニング研修に対する不満が出ていて、解決策を知りたい方

・eラーニング研修の効果が実感できていないため、どう改善すべきか悩んでいる方

eラーニングは社員が柔軟に学びやすいというメリットがあり、研修のスタンダードとして普及する一方で、「効果が実感できない」だったり、「意味がないのでは?」とeラーニングの効果に疑問を抱く声も上がっています。実際に導入しても期待していた程の効果が出ないというお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、eラーニングの研修で効果が出ない理由と解決策について解説します。

eラーニングが「意味ない」と言われる主な理由

「意味がない」「効果がない」といった声があがる現状を打破するために、まずは考えられる原因を見ていきましょう。

一方的な研修となってしまう

eラーニングは対面講義などと異なり、インタラクティブなやりとりが発生しない一方的な研修となるため、退屈に感じてしまう受講者が多いのが現状です。アウトプットが含まれないことで、情報のインプットのみで研修が修了してしまい、受け身の状態での学習環境になりやすいです。

研修の理解度が評価対象となっていない

多くのeラーニング研修の場合、講義の閲覧完了などが受講完了の判断となり、動画を飛ばし見したり流し見をしたりしても受講完了の評価になります。理解度が評価対象となっていないため、しっかりと内容を理解するモチベーションに繋がりません。結果、eラーニング研修の習熟度が低く「効果がない」という判断になることがあります。

実務に直結する内容になっていない

eラーニングの研修は業種や職種が考慮されていない、一般的な内容となっていることもあります。そのため、実務に直結する内容になっておらず、研修内容が現場で活きない場面も多くあります。

また、eラーニングの内容が、古い情報のままで、実際の業務とは遠い内容になっていることも考えられます。そのため、過去には適用があったものでも現在は実務に活かせないと感じ、受講する意義がないという感情につながってしまうこともあります。

受講者が自主的に時間を捻出する必要がある

eラーニングは受講者が学習時間を選択できる一方で、自分で捻出して学習をしなければならない点があります。受講時間の確保は各自に任せる形となり、自己管理が苦手な人にとっては、負担が大きくなります。能動的に学習を進められる受講者は少なく、義務として受けている状態で、受講者の心理としては、業務外での学習時間が増えたような感覚でしょう。

通常業務以外で時間を割いていることに対する損得勘定が自然とでてきてしまい、研修自体にネガティブな思考を招いてしまいます。

eラーニングの課題と解決策

多くの場合、モチベーションの低下が課題となっているため、そこを解決する必要があります。具体的な解決策を見ていきましょう。

研修の理解度も評価対象とする

前述したように、多くの場合研修動画の閲覧が受講完了の条件となっていることが多く、研修の理解度が評価対象になっていないという原因から、流し見や飛ばし見が発生しやすくなります。そのため、受講後のテストを実施して、理解ができているか、理解度を確認するまでを研修における一連の流れとすることが重要です。受講者にとって、頑張りを評価してもらうことは、モチベーションアップに繋がりますので、受講履歴や成績のデータを可視化して、研修効果を正しく評価する制度を設けてみてはどうでしょうか。

学習内容の適正化と更新

研修を行う目的は、スキルアップにより、現場で活躍できる社員を増やすことでしょう。そのためには、実際の業務に直結するコンテンツが充実しているeラーニングサービスを選ぶことが重要です。また、システムやコンテンツの質が低ければ、学習効果は期待できません。

受講者に合わせて学習内容をカスタマイズしたり、最新の情報にアップデートしたコンテンツ、業務に直結するスキルを学べる教材を選びましょう。

定時内の学習時間の確保

受講者は、日中は実務に追われ研修の時間を作れずに、勤務時間外の受講となることも多いため、モチベーションが下がってしまうこともあります。企業は、定時時間内で研修を受講できるスケジュールを組むようにしましょう。また、eラーニングの研修受講は定時時間内でなくても勤務時間とすることを徹底するなど、ルールをしっかり定義しましょう。

業務時間外でなくすことで、受講者の自己管理能力だけに頼らず、eラーニングのメリットである時間や場所を選ばずに効率的な学習につなげることができます。

インタラクティブな要素の導入

eラーニングでは、受講者は比較的インプット学習がしやすくなっています。その反面、インプットした知識をアウトプットする機会が少ないため、知識の定着に繋がりにくい点があります。しかし、こうした弱点にインタラクティブな要素を導入することでeラーニングは学習効果を高めることができるため、eラーニングにおいてインタラクティブ性は非常に重要なポイントとなります。

インタラクティブな要素がもたらすメリット

理解度の向上

インタラクティブ要素として、動画視聴後に理解度を試すテストを組み込み、動画の飛ばし見を防いだりすることができます。受講者にアクションを促し、アウトプットの場面をつくることで、受け身の学習から自発的学習に環境を変えることができ、内容の理解度が上がります。

モチベーションの維持

単調な講義形式に比べて、変化や課題のある学習環境は集中力を高めます。ゲーム化要素や達成感を与えるインタラクションを組み込むと継続的なモチベーションとなります。

では、インタラクティブな要素とは具体的にどのようなものがあるのでしょうか?

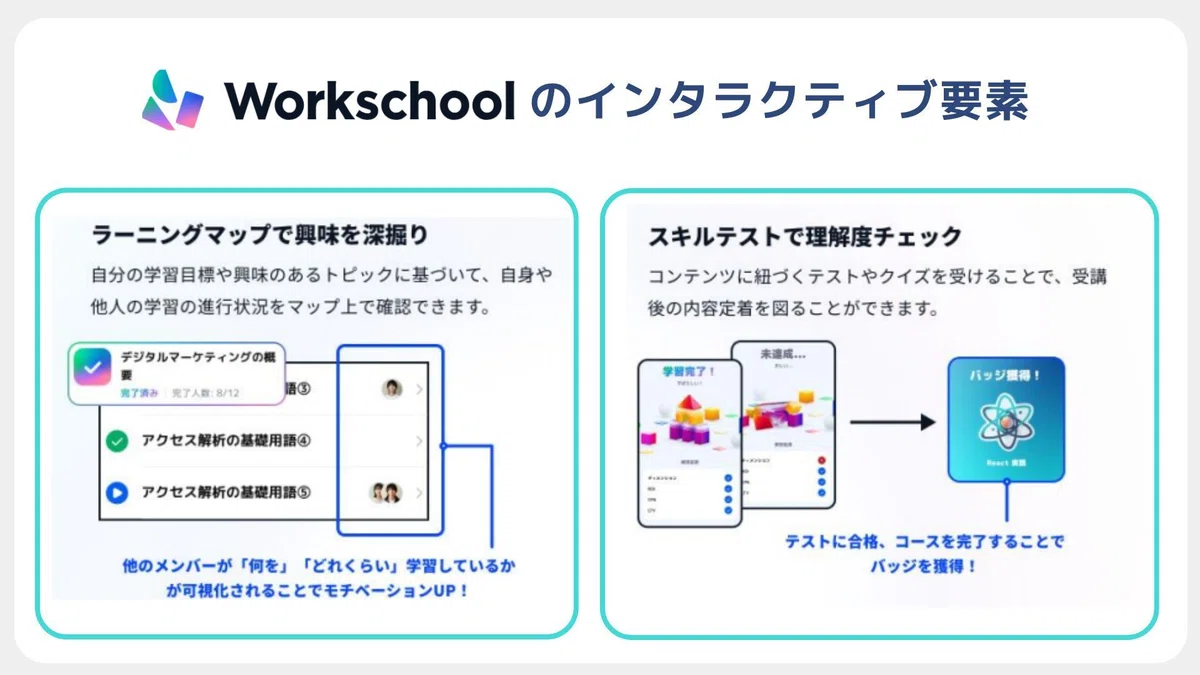

TRUNK株式会社が運営する、Workschoolの例を見てみましょう。

・テストに合格したり、コースを完了することで得られるバッジなどの視覚的な演出

→自身が「何」を「どれくらい」学習しているかマップで確認でき、モチベーションアップ

・自身や同期の学習進行状況の可視化

→受講者同士が刺激し合って全体の意欲が高まる

インタラクティブな研修なら

Workschoolのゲーミフィケーションを取り入れたeラーニング

まとめ

課題に対して、適切な対策を実施することができれば、メリットが多いeラーニング。内容の適正化と更新を行い、研修の理解度をあげる流れを作ることが重要です。受講者のモチベーションをあげ、その利便性と教育効果の高さを最大限に引き上げるためには、インタラクティブな要素を取り入れることが効果的です。