人材育成研修とは?効果的な設計と運用のポイント

おすすめの方

・研修プログラムの企画・運営に関わる人事・研修担当者

・人材育成研修の効果向上に向け、研修の設計・運用改善を進めている実務担当者

採用しても定着しにくいという現状が人材育成の課題のひとつとなる今、社員を育てる研修の重要性が高まっています。しかし、「研修を実施しているものの、思ったような効果が出ない」という悩みを抱えている企業もあるでしょう。この記事では、人材育成研修の基本的な考え方から、効果を出すための設計・運用のポイントまでお伝えします。

人材育成研修とは?

人材育成研修とは、「会社(組織)の成長」と「社員自身の成長」、その両方をサポートするための大切な学びの場です。社員が仕事で役立つ知識・スキルや、新しい考え方を習得し、それを実務で活かして行動を変えて成長していくことが重要となります。 会社の戦略としっかり結びついた研修は、組織全体の生産性アップや競争力強化になります。新入社員は早期戦力化、中堅社員はリーダーシップ開発、管理職はマネジメント力向上など、各階層に応じた育成を行うことで、組織の持続的な成長を実現できるでしょう。

人材育成研修の種類と手法

人材育成研修は、対象者や目的に応じてさまざまな手法が考えられます。自社の育成課題に合わせて最適な研修手法を選択しましょう。

階層別研修

階層別研修は、社員の役職や役割に応じて設計される代表的な研修手法です。新入社員研修では社会人としての基本的なビジネスマナーや会社の仕組みを学び、中堅社員研修では自律的な問題解決能力やチームを動かすコミュニケーション力を強化します。管理職研修では、組織マネジメントや戦略思考、人材育成スキルなど、経営視点に立った能力開発を行います。このように、階層(役職)に応じて必要なスキルを養います。

テーマ別研修

階層別研修が「誰を育てるか」を基準とするのに対し、テーマ別研修は「何を育てるか」に焦点を当てた専門的な研修です。組織の特定課題を解決するため、あるいは全社員に共通して必要な知識を習得させることを目的とします。例えば、コンプライアンス研修、テクニカルスキル研修、ヒューマンスキル研修などがあり、テーマごとに様々な知識習得やスキルの底上げが可能です。

職種別研修

職種別研修は、特定の職務に特化した専門性を高めるための研修です。営業職であれば顧客折衝力や提案力、エンジニア職であればシステム設計力や最新技術の習得など、職種固有のスキル開発に焦点を当てます。

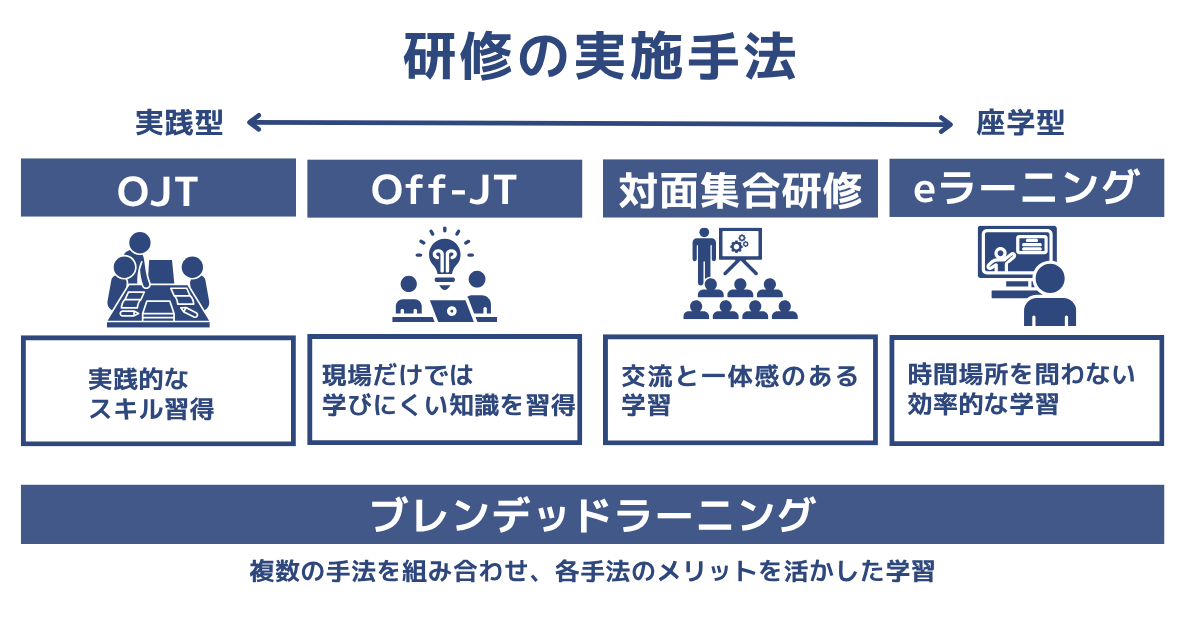

研修手法と選び方

研修にはそれぞれ特徴の異なる手法があり、目的や対象者、環境に応じて使い分けることが重要です。

対面集合研修

講師と受講者が同じ場所に集まり、対面で実施する研修手法です。リアルタイムでの質疑応答や、受講者同士の直接的な交流が可能で、一体感のある学習環境を作れます。新入社員研修や重要なテーマ別研修など、組織として統一的な価値観やスキルを伝えたい場合に効果的です。ただし、会場費や移動コスト、日程調整の負担が大きいという課題があります。

OJT(On-the-Job Training)

実務を通じて上司や先輩が指導する手法です。現場で即座にフィードバックを得られるため、実践的なスキルが身につきやすく、業務に直結した学びが可能です。ただし、指導者のスキルに左右されやすいという課題があります。

Off-JT(Off-the-Job Training)

業務から離れて行う集合研修やセミナーです。現場の業務だけでは習得が難しいような知識を効率的に学べ、同期や他部署との交流機会にもなります。一方で、日程調整や会場確保などの運営コストがかかります。

eラーニング

時間や場所を問わず、各自のペースで学習できるオンライン学習です。繰り返し学習が可能で、LMSと組み合わせることで進捗管理も容易です。ただし、一人での学習となるため、モチベーション維持が課題となります。

ブレンデッドラーニング

上記の手法を組み合わせた学習手法です。例えば、eラーニングで基礎知識を習得後、集合研修でディスカッションを行い、OJTで実践するといった流れで、各手法の長所を活かしながら相乗効果を生み出します。効果的な人材育成には、このブレンデッドラーニングの活用がおすすめです。

研修が失敗する主な要因

次に人材育成研修におけるよくある失敗例を見ていきましょう。

目的が不明確

研修の目的が曖昧なまま実施され、研修効果が見られないというケースがあります。人材育成研修の計画段階で、目的とゴールを設定しましょう。また、受講者が何のために学んでいるのか理解できないまま研修を受講すると、学習意欲や知識の定着率が低下する傾向にあります。そのため、目的とゴールを受講者に伝えることも重要なポイントです。

受講率が低い

eラーニングや任意参加の研修では、受講率の低さが課題となるケースがあります。受講率向上には、eラーニングだけでなく、連携してLMS(学習管理システム)を活用すると良いでしょう。LMSでは、通知機能や進捗管理機能が備わっているサービスがあり、定期的なリマインドや受講状況の可視化ができるため、未受講者へのフォローアップ体制を整えられるでしょう。管理体制を整えることで、受講率向上へと繋がります。

学びが定着しない

研修を受講しても、その内容が実務に活かされず、時間が経つと忘れてしまうという課題もあります。学習内容を定着させるには、研修後のフォローアップが不可欠です。具体的には、OJTと連携し、研修で学んだ内容を実務で実践する機会を意図的に設けます。上司や先輩からの定期的なフィードバックにより、適切な行動が強化され、学習した内容を実践し、その結果を振り返り、改善するというサイクルを繰り返すことで、知識が自分のものとして定着していきます。

効果測定ができていない

研修の効果を適切に測定するには、研修実施前の段階で、具体的な目標設定と評価基準を設定しておくことが重要です。目標が曖昧なままでは、研修後にどのような変化が起きたのかを正確に判断できません。効果測定の基本は、知識の定着度を測り、能力の変化を定量的に把握することです。さらに、実際の行動変容や業務成果への影響を追跡し、研修が実務にどのような影響を与えたかを分析することで、研修効果が測定できます。また、効果測定は、研修自体へのフィードバックとなり、研修の質向上にもつながるでしょう。

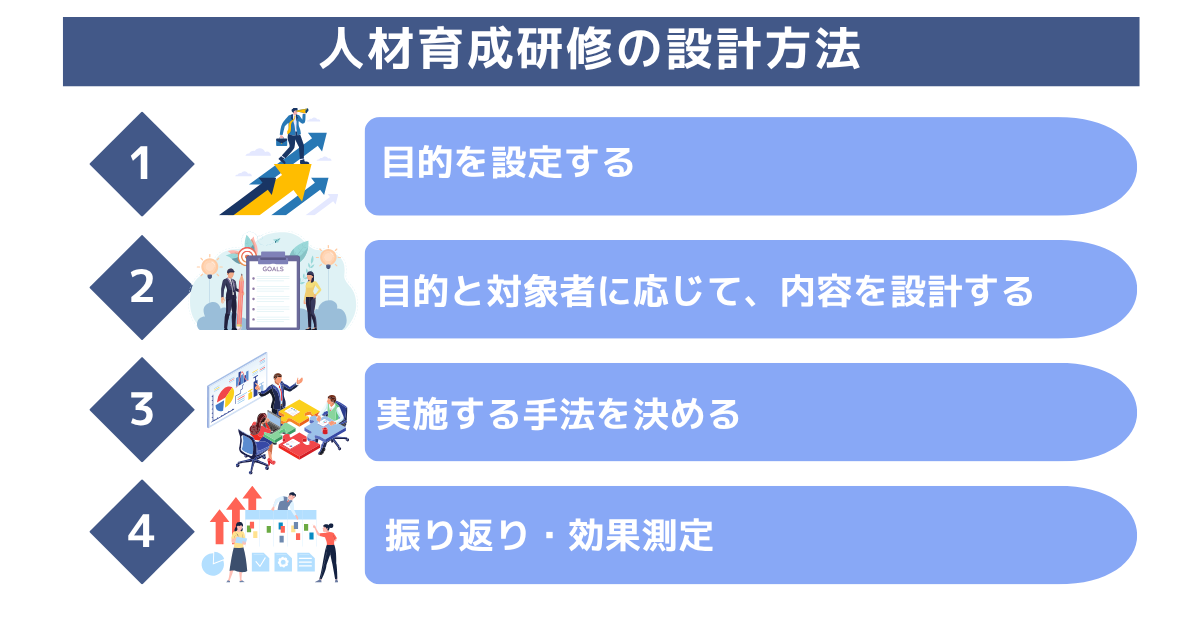

人材育成研修の一般的な設計方法

効果的な研修を実現するには、体系的な設計プロセスに沿って計画を立てることが重要です。

目的を設定する

研修設計の第一歩は、明確な目的設定です。まず、経営戦略や事業計画との方向性をしっかりと合わせることが大切です。育成を通じて企業がどこを目指すのか、その目的を定めることで、研修の土台をブレなく築き上げることができます。

設定した目的を、実際に動かせる具体的な研修ゴールへと落とし込むために、「現状」と「理想」のギャップ分析を活用しましょう。この分析によって、「誰に、どのようなスキルが、どのくらい足りていないのか」という課題が明確に見えてきます。その結果に基づいてゴールを設定すれば、受講者にとっても「自分事」として捉えやすくなるでしょう。

研修の目的と対象者に応じて、内容を設計する

研修の目的が定まったら、対象者の階層、テーマ、職種に応じて、習得すべき知識やスキルを整理します。内容の精査は、現場の管理職や実務担当者の意見を取り入れることで、実践的な研修内容を構築できます。また、優先度や中長期的な内容の選定も視野に入れると、人材育成計画書と連動して一貫性のある研修を構築することができるでしょう。

※人材育成計画書記事

研修内容に合わせて実施する手法を決める

研修内容に合わせて、集合研修、オンライン研修、eラーニング、ブレンデッドラーニングなど、最適な実施方法を選択します。対象者の人数、予算、スケジュールなどの制約条件も考慮しながら、実現可能で効果的な方法を選択します。

振り返り・効果測定

研修実施後の振り返りと効果測定は、研修の質を継続的に高めるために欠かせません。受講直後のアンケート、研修前後の理解度テスト、行動変容の観察などを通じて、研修効果を多面的に評価します。測定結果を分析して改善につなげるPDCAサイクルを回し続けることで、研修プログラムの質が着実に向上していきます。

効果的な研修運用のポイント

失敗しない研修を運用するためのポイントを押さえておきましょう。

目的意識を持たせる仕組みづくり

研修を「意味ない」と感じさせないためには、単に目的を設定するだけでなく、受講者の実務に直結した内容設計がポイントとなります。目的は「なぜ今この研修が必要か」を企業の戦略や現場の課題と結びつけて説明し、受講者に行動の意義を深く理解してもらうことです。

さらに、自社の実例やケーススタディを教材化し、受講者が「自分の仕事で使える」と実感できる内容にします。研修で学んだことを業務で実践する課題設定や、現場マネージャーとの事前連携により、研修と実務の橋渡しを行います。このように目的・ゴールの明確化と現場適用の具体化をセットで行うことで、この目的を明確に共有することで、受講者は研修を自らの成長機会として捉え、能動的に取り組むための土壌が育まれます。

自主性・自発性を養う

研修の効果を高めるには、受講者自身が積極的に参加したい環境づくりが重要です。具体的には、一方的な講義ではなく、グループディスカッションやケーススタディ、実際の業務課題を解決するワークショップなど、自ら考え発言する機会を多く設けます。さらに、受講者同士で学び合う場や、自主的に学習を深められる教材・ツールを提供することで、研修後も継続的に学ぶ習慣が身につきます。これにより、一度の研修で終わらず、次の学びへと自ら踏み出す循環が生まれます。

進捗を可視化する

研修で設定した目標・ゴールの達成に向けて、受講者のモチベーションを維持する仕組みが必要です。オンライン研修などのeラーニング研修では、一人で受ける環境が想定されるため、意欲が低下しがちです。そのため、LMS(学習管理システム)で学習の進捗やスキルの到達度をリアルタイムに可視化し、自身の成長を実感しやすくします。さらに、ゲーミフィケーションの要素(バッジ獲得、ポイント、ランキングなど)を取り入れて完了したタスクを視覚的に積み上げることで、進捗状況の見える化に役立ち、学習の定着と学習を進める意欲を促進するでしょう。

LMSで実現する研修管理の効率化

学習管理システム(LMS)は、人材育成研修の効率化と効果向上に大きく貢献するツールです。LMSの機能を最大限に活用することで、受講率向上、学習データの可視化、継続的な改善サイクルの定着が実現します。

受講率向上

LMSの通知機能や進捗管理機能により、進捗状況が把握でき、未受講者への個別通知など、システムが自動的に受講を促してくれます。管理者側では受講状況をリアルタイムで把握でき、データに基づいた対応が可能になります。

学習データ可視化

LMSが蓄積する学習データを可視化することで、研修の効果測定と改善に必要な客観的な情報を得られます。受講率、進捗率、テスト結果、学習時間など、多様な指標をダッシュボードで一元的に管理でき、データドリブンな人材育成により、限られた予算と時間を最も効果的な施策に集中投下できます。

前後テスト・スキル診断

研修前後でのテストやスキル診断を実施することで、学習効果を定量的に測定できます。事前テストは受講者の現在の知識レベルを把握し、事後テストでは研修を通じた知識やスキルの向上度を客観的に評価できます。定期的なスキル診断により、長期的なスキル変化も追跡できます。

TRUNK株式会社が運営するLMSの“Workschool”

詳しくはこちら

今後求められる研修内容

ビジネス環境が急速に変化する中、人材育成の内容も時代に合わせて進化させる必要があります。生成AI活用スキルは、今後様々な職種で活用される能力です。AIリテラシーの基礎から、プロンプトエンジニアリング、業務プロセスへの組み込み方まで、段階的な教育プログラムが求められます。新しいスキル研修を行う場合、リソース不足による負荷がさらにかかることが想定されます。そのため、効率とスピード感が求められる場合は、外部への委託で円滑に進められるでしょう。

まとめ:成果につながる研修を実現するには

成果につながる人材育成を実現するには、まず経営戦略に基づき、育成の目的とゴールを明確化し、効果的な設計を練るとよいでしょう。そして、受講者の自発的な学びを促す動機付けと、LMSを活用した進捗・成果の可視化を通じて、研修の投資対効果を高めることで「失敗しない運用」の人材育成の仕組みを後押しできるでしょう。