人材育成の課題解決ガイド|課題別ポイントで効果的な育成

おすすめの方

- 人材育成に課題を感じている人事担当者

- 効果的な人材育成方法を模索している管理職

- 社員の成長が停滞していることに課題を感じている研修担当者

「人材育成のためのリソースが不足している」「研修を実施しても効果が見えない」…このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。優秀な人材の獲得競争が激化する今、人材育成は企業の競争力を左右する重要な要素です。本記事では、人材育成の目的や基本的な考え方を押さえたうえで、課題別・階層別に人材育成のポイントをご紹介します。

人材育成とは?その定義と現場が抱える課題

人材育成とは、企業が業績向上や経営目標の達成を目的として、社員の能力やスキルを計画的に向上させる取り組みのことです。単なる知識の習得にとどまらず、実務に活かせる能力の開発から、企業文化の醸成、キャリア形成支援まで幅広く含まれます。

現場が抱える主な課題

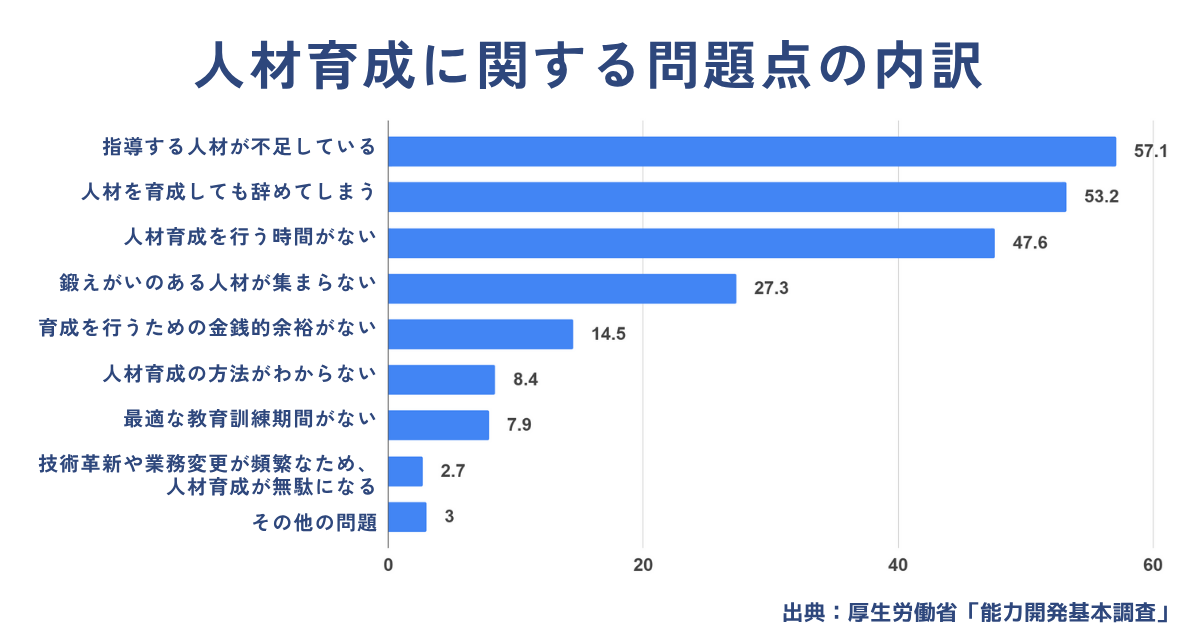

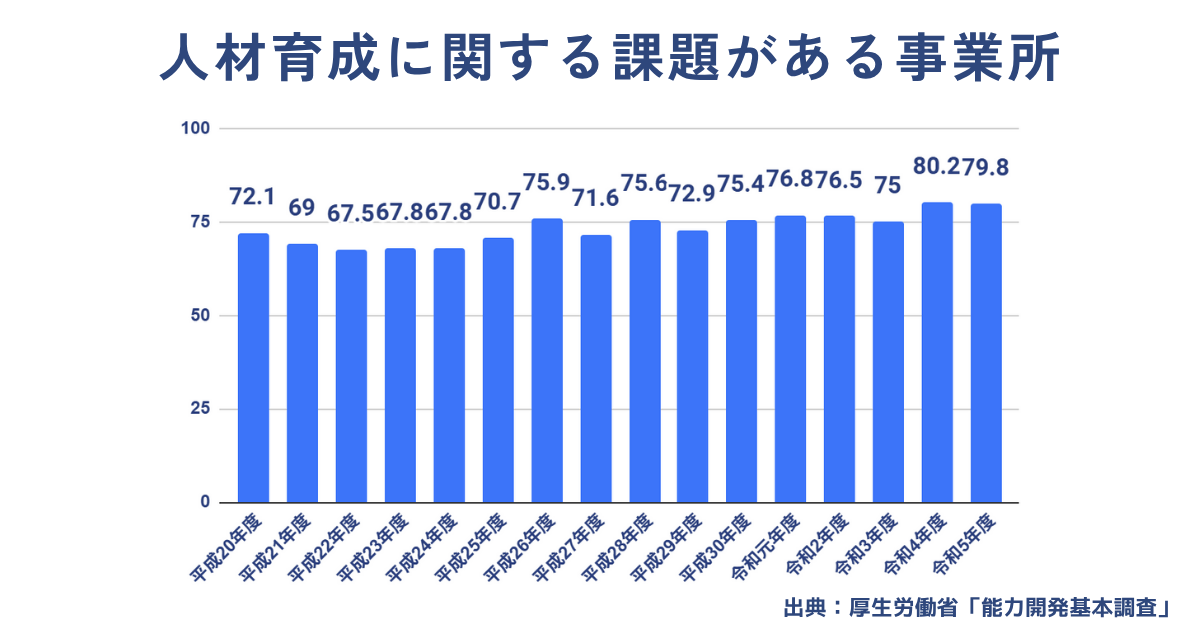

人材育成は企業にとって欠かせない取り組みですが、取り組んでいても思ったような成果につながらないケースがあります。厚生労働省の「能力開発基本調査」によると、7割以上の企業が「人材育成に課題がある」と答えています。

出典:厚生労働省の「能力開発基本調査」

課題として特に多いのは「指導できる人材が不足している」「人材育成をしても辞めてしまう」「人材育成を行う時間がない」といった課題です。このような課題解決のために、まずは人材育成は本来どのような意義や目的を持ち、企業にどのような価値をもたらすのかを改めて整理していきましょう。

人材育成の意義・目的

人材育成とは、社員の能力やスキルを計画的に高め、企業の成長や経営目標の実現につなげる取り組みを指します。単なる知識の習得にとどまらず、実務で活かせる力の開発や、組織文化・価値観の浸透、キャリア形成の支援までを含みます。

これをふまえると、人材育成がなぜ企業にとって重要であり、何を目的として取り組むべきかがより明確になります。ここでは、その意義と主な目的を整理していきましょう。

社員の業務能力を向上させ業績を伸ばす

人材育成の直接的な目的は、社員一人ひとりの業務遂行能力を高めることです。スキルアップした社員は成果物の品質を高め、業務の効率化を実現します。その結果、生産性や顧客満足度が向上し、最終的には企業全体の業績向上につながります。

人材育成の目的は、知識を増やすだけでなく、仕事の進め方をより良く変えることです。現場で求められる基礎力が高まれば、品質と効率が安定し、ムダやばらつきが減ります。こうした積み重ねが生産性や顧客体験を底上げし、最終的に組織の業績へ波及します。自社の指標に結びつく力を見極め、計画的に育てることが重要です。

企業の生産性を高める

社員の能力が底上げされると、同じ人員でもより多くの成果を生み出せます。これは特に人手不足や業務の効率化が求められる現代において大きな価値を持ちます。人材育成を通じて社員が自律的に力を発揮できるようになれば、組織全体のパフォーマンスは大きく向上します。

成長し続ける強い組織をつくる

人が育つ仕組みを持つ企業は、社員のモチベーションが高く、組織への帰属意識も強まります。その結果、離職率が下がり、次世代の人材も定着・成長しやすい環境が整います。こうした仕組みを継続的に生み出せる組織は、環境変化にも柔軟に対応でき、常に新しい力を育てられるため、強い組織といえます。そしてその強さこそが、企業が持続的に発展していく原動力になります。

人材育成の基本的な考え方

効果的な人材育成を実現するために、押さえておきたい基本的な考え方を解説します。

人材育成の3つのフレームワーク

人材育成を効果的に進めるためには、場当たり的に施策を行うのではなく、理論に基づいた枠組みを活用することが有効です。代表的なフレームワークを知っておくことで、自社に合った育成の方向性を描きやすくなります。

1. ギャップ分析

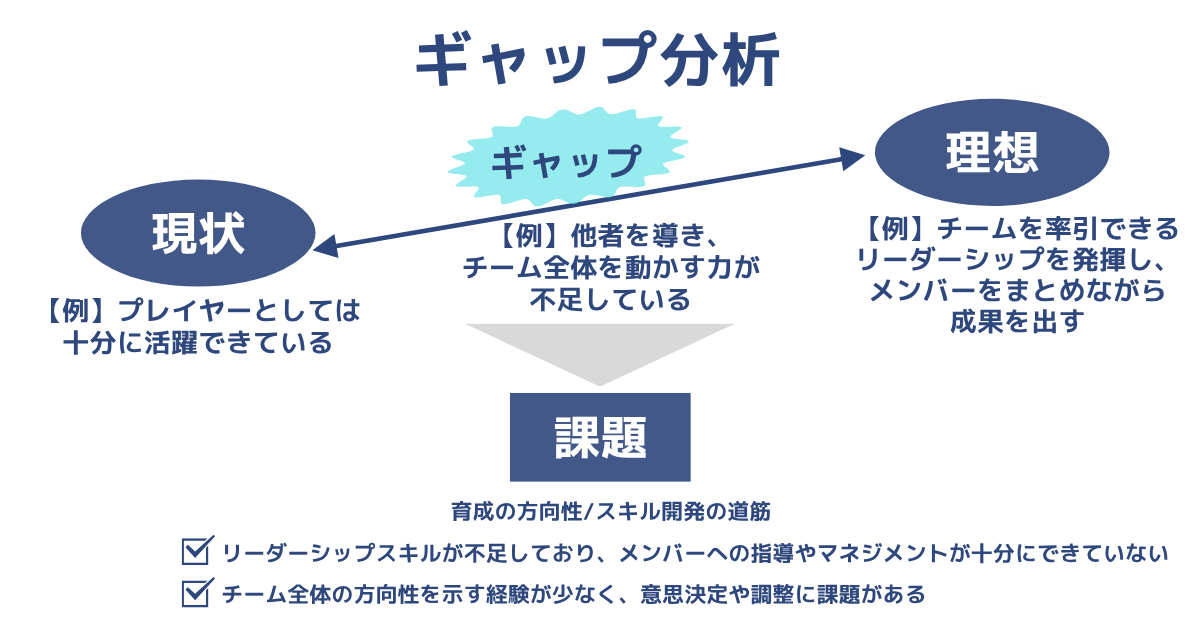

ギャップ分析は、人材育成において「現状」と「理想」の差を可視化し、育成すべきポイントを明確にするための手法です。

たとえば、現状ではプレイヤーとしては十分に活躍できているものの、他者を導きチームを動かす力が不足している場合があるとします。

このような状態を「ギャップ」として把握し、理想である「チームを牽引できるリーダーシップを発揮し、メンバーをまとめながら成果を出す」姿へと近づけるための具体的な課題を整理していきます。

課題としては、リーダーシップスキルの不足や、メンバーへの指導やマネジメントが十分にできていないことなどが挙げられます。

また、チーム全体の方向性を示す経験が少ない場合には、意思決定力や調整力を高める取り組みも必要です。

このようにギャップ分析を行うことで、育成の方向性やスキル開発の道筋が明確になります。

リーダーシップのように抽象的になりやすいテーマでも、「現状」と「理想」の差を明確にすることで、具体的な学習計画や研修設計につなげることができます。

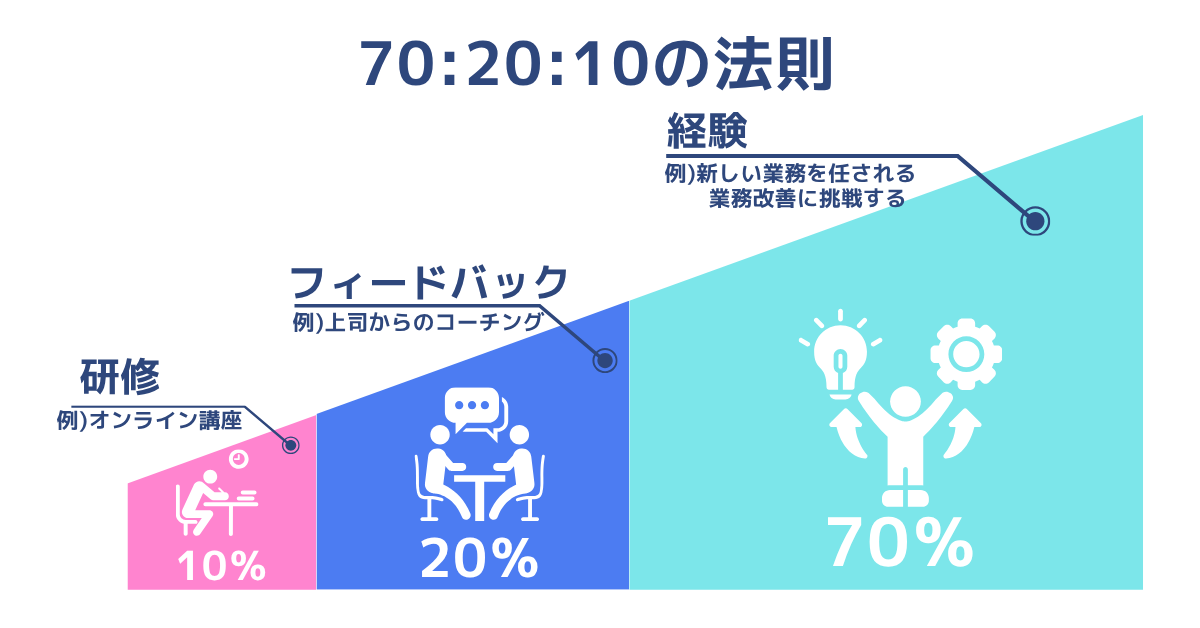

2. 70:20:10の法則

70:20:10の法則は、人の成長において「70%が実際の経験」「20%が他者からのフィードバック・指導(薫陶)」「10%が形式的な研修」という割合が効果的な学習方法であるという考え方です。下記図が示すように、学びの大部分である70%は日常業務を通じた実践経験から得られ、知識が行動に結びつき、実践的なスキルとして定着していきます。そして20%のフィードバックを先輩や仲間から受けることで、他者の視点や経験を取り入れ、自分だけでは気づけなかった改善点や新たな視点を獲得できます。残り10%の研修や自己学習は基礎知識の習得に有効ですが、それだけでは実践力は身につきません。この3つの要素を組み合わせることで視野が広がり、研修で得た知識を実務で活かせます。この法則は、新入社員から管理職まで、すべての人材が持続的に成長できる理想的な学習環境です。日本企業のOJT文化と相性が良く、実践的な人材育成を実現できます。

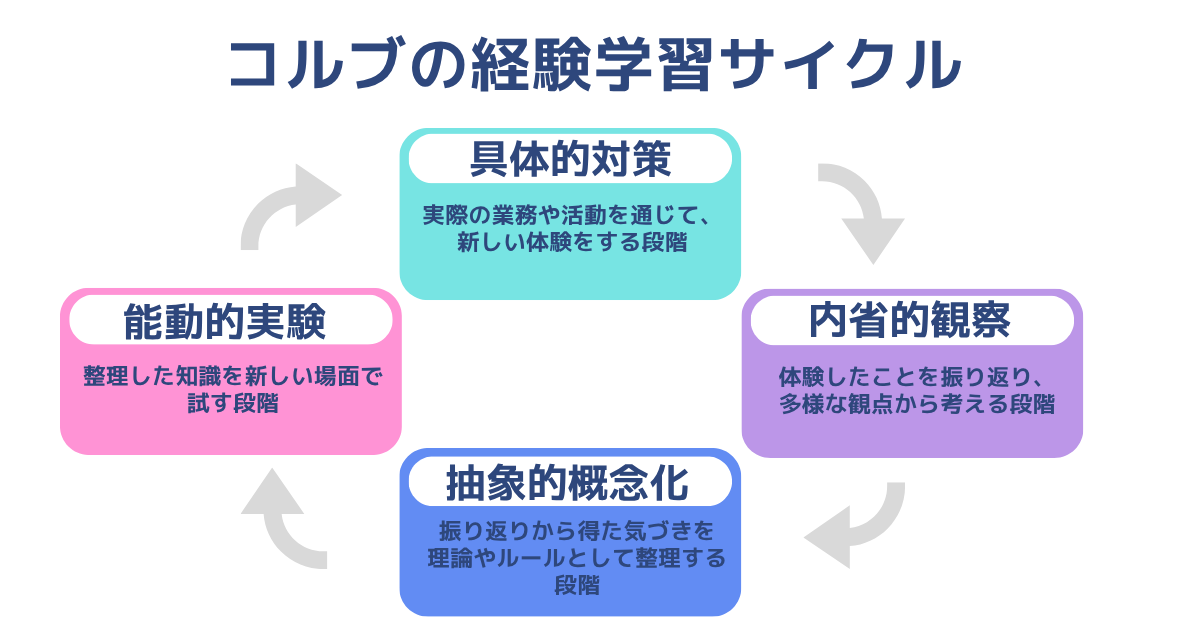

3. コルブの経験学習サイクル

人は 「経験→振り返り→理論化→実践」 の4段階を繰り返すことで、学びを定着させ成長していくという考え方です。

① 具体的経験(Concrete Experience)

実際の業務や活動を通じて、新しい体験をする段階。

例)新しい業務を任される、顧客対応を経験する。

② 内省的観察(Reflective Observation)

体験したことを振り返り、「なぜうまくいったのか」「なぜ失敗したのか」を考える段階。

例)顧客の反応を分析し、成功・失敗の要因を振り返る。

③ 抽象的概念化(Abstract Conceptualization)

振り返りから得た気づきを理論やルールとして整理する段階。

例)「顧客満足を高めるには○○が重要」という法則性を学ぶ。

④ 能動的実験(Active Experimentation)

整理した知識を新しい場面で試す段階。

例)次の商談やプロジェクトで改善策を取り入れて実践する。

このサイクルを意識することで、単なる「経験の積み重ね」ではなく、 経験から学びを引き出し、次の行動につなげる ことができます。

OJTや日常業務に組み込みやすいため、日本企業の人材育成にも適したフレームワークです。LMSや研修制度と組み合わせて「振り返り」「知識化」をサポートすると、さらに効果が高まります。

人材育成の手法

OJT、Off-JT、自己啓発、eラーニングはいずれも有効な手段ですが、それぞれに強みと弱点があります。重要なのは、単独で完結させるのではなく、経営戦略や人材戦略と連動させながら組み合わせることです。たとえば、基礎スキルはOJTで、専門知識はOff-JTやeラーニングで補い、キャリア形成は自己啓発で支援する、といった設計が成果につながります。

手法 | 概要 | メリット | デメリット |

OJT(On-the-Job Training) | 実務を通じた指導 | 実践的なスキルが身につく/コストが比較的低い | 指導者の負担が大きい/全体像を体系立てて学ぶのが難しい |

Off-JT(Off-the-Job Training) | 職場外での研修 | 体系的な知識習得が可能/ 専門的な内容を学べる | 費用がかかる/ 実務とのずれが生じやすい |

自己啓発 | 社員の自主的な学習 | 主体性が育つ/ 個人の興味に応じた学習 | 継続が困難/ 学習内容のバラつきが出やすい |

eラーニング | オンライン学習 | 時間と場所を選ばず学習が可能/LMSの活用で 学習進捗の管理が容易 | モチベーション維持が課題/実践的スキルの習得に限界がある |

課題別 人材育成のポイント

企業が直面する課題ごとに、効果的な育成のポイントを解説します。

リソース不足で教育に手が回らない

人手不足や日々の業務の多忙さから、育成に十分な時間を割けない企業は少なくありません。このような場合、人材育成にはeラーニングの活用が効果的な解決策となります。研修担当者のコンテンツ制作の手間を大幅に削減でき、教材をすぐに導入できます。

さらに、LMS(学習管理システム)を併用することで、受講管理や進捗確認、効果測定の業務の効率化を図ることができ、人事・研修担当者の管理工数を大幅に削減できます。さらに外部研修の活用も有効で、専門的な分野を委託することで社内の負担を軽減できます。

社員の自律的な学習・育成が定着しない

研修を実施しても、社員が受け身の姿勢にとどまり、自発的な学びが続かないこともあるでしょう。この課題を解決するには、まず学習の目的を明確にし、「なぜ学ぶのか」を社員に伝えることが大切です。また、学んだ内容が評価やキャリア形成に結びつく仕組みを整えれば、学習意欲を高めやすくなります。

さらに、資格取得や日々の業務に直結するテーマを学習内容に組み込むことで、学んだ知識をすぐに実践へと活かせるようになります。このように「学びが成果につながる実感」を得ることで、社員は自然と学習を続けやすくなります。加えて、コンテンツの工夫も重要なポイントで、進捗の可視化やゲーミフィケーション要素の導入などが効果的で、受講者のモチベーション維持のための仕組みとなります。

こうした取り組みを積み重ねることで、社員一人ひとりの自律的な学びが習慣化し、やがて組織全体に広がっていきます。その結果、主体的に学び続ける文化が社内に定着していきます。

育成能力やノウハウが不足している

管理職やリーダーに十分な育成スキルやノウハウが備わっていないと、研修の効果が思うように発揮されないことがあります。そのような場合には、育成スキルに特化した研修を導入することが有効です。また、教材や動画コンテンツを整備して指導を標準化すれば、誰が担当しても安定した質を確保できます。

特に資格取得や専門スキルの習得に対応した学習コンテンツを取り入れることで、社員は実務に直結する知識を着実に身につけやすくなります。さらに外部の専門家や研修機関を活用すれば、社内に不足しているノウハウも効率的に補うことができます。

こうした取り組みを重ねることで、社内全体の育成力が向上し、より安定的かつ継続的な人材育成が実現していきます。

"とりあえず"の実施で効果が見えない

計画性のない研修は、成果が曖昧になり「やっただけ」で終わってしまうことがあります。効果的に進めるためには、事前に目標や対象スキルを明確にし、成果をどう測定するかを設計しておくことが大切です。

特に資格取得や業務スキルの習得をゴールに設定することで、学習の成果を目に見える形で確認でき、社員に達成感を与えることができます。そのうえで実施後の振り返りや評価を行い、改善につなげる仕組みを取り入れることで、回を重ねるごとに質が高まっていきます。効果を可視化するためには、研修直後だけでなく、一定期間後の効果も測定することで、知識習得だけでなく、行動変容や業務成果への影響も評価することができるでしょう。明確な目標設定、適切な効果測定、そして継続的な改善のサイクルを回すことが重要です。

階層別 人材育成のポイント

新入社員から管理職まで、階層ごとに求められる育成テーマは異なりますが、すべての階層に共通する重要な視点があります。基盤を整えることで、どの階層においても人材の可能性を最大限に引き出すことができるでしょう。階層別でのポイントを解説します。

新入社員 育成のポイント

新入社員の育成において大切なのは、社会人としての第一歩を安心して踏み出せる環境づくりです。基礎的なビジネススキルや企業文化の理解を着実に積み重ねるためには、体系的な新人研修や段階的なOJTが有効です。さらに、先輩社員によるメンター制度や定期的な面談を取り入れることで、日々の学びを自信につなげられます。

また、eラーニングを活用して入社時点で知識レベルを揃えることも有効です。基礎知識を事前に習得できれば、集合研修やOJTの時間をより実践的・応用的な学びに充てられ、効率的に成長を促すことができます。

中堅社員 育成のポイント

中堅社員は業務に慣れる一方で、成長実感が薄れマンネリ化しやすい時期でもあります。新しい挑戦の機会を意図的に設けることで、モチベーションを維持しながら次のステージへの移行を促すことが重要です。個人の実力が十分に備わっている時期でもある一方で、組織全体を見る視点が不足しがちです。プロジェクトリーダーや後輩指導など、一段上の役割を任せることで、マネジメント適性を見極めながら成長を促せます。この経験が次のリーダー層へと成長させるポイントとなります。

研修意欲を高めるためには、研修がキャリアビジョンの実現に直結していると提示することでモチベーションを高め、次の成長ステージへと導けます。

管理職 育成のポイント

管理職の育成では、組織全体を見渡すマネジメント力や戦略的思考、人材育成スキルを高めることが大きな役割を果たします。昇格前研修やリーダーシップ研修、評価者研修といった実務に直結する研修は、多くの企業で導入されやすく、効果的です。さらに、日常業務の中で責任ある役割を任せ、成果を振り返る機会を設けることで、実践的な意思決定力を磨けます。

管理職の育成は短期間で終わるものではなく、長期的な計画のもとで段階的に進めていく必要があります。組織全体で育成方針を共有し、次世代リーダーとしての自覚を育むことで、管理職は組織を着実に導く人材へと成長していきます。

eラーニングを活用した人材育成の成功事例

eラーニングを取り入れて成果を上げた企業の事例を紹介します。

株式会社ジッテ 様:OJTの負担軽減を実現

同社は、組込みシステム領域での採用・教育強化を進める中で、未経験者を対象としたOJTに多くの時間と労力がかかっている点が課題でした。Workschoolを活用することで、基礎知識を体系的に学べる仕組みを整備しました。これにより、教育担当者の負担を軽減しながら、学習者が業務に取り組みやすい環境を実現しました。

株式会社TES 様:個々に合わせた教育の提供を実現

TES様では、全社員のリスキリングを進める中で「集合研修だけでは参加しづらい」「個々の学習意欲をどう高めるか」といった課題がありました。Workschoolを導入することで、社員一人ひとりが自分に合った学習方法を選択できる環境を提供することができました。これにより、自発的な目標設定と学習が定着し、進捗管理の効率化にもつながりました。

データプライズ・ソリューション株式会社 様:未経験者の育成を支援

同社では、従来の集合型研修では日程調整が難しく、受講率の低さが課題となっていました。Workschoolを活用することで、社員が自分のタイミングで学習できる環境を提供しました。未経験者でも安心してスキルを習得できる仕組みを整えた結果、新人や内定者の不安解消に加え、習得したスキルを活かして新しい案件に挑戦する機会も広がりました。

まとめ:課題別×階層別の育成戦略が、人材育成の課題解決につながる

人材育成は企業の競争力を高めるために欠かせない投資です。課題に応じた方法を組み合わせ、階層ごとのポイントを押さえることで効果が高まります。自社に合ったプログラムを設計するには、オリジナルのeラーニング導入も選択肢の一つです。特にリソース不足や時間的制約にはLMSの活用が有効で、効率化と成果向上を同時に実現できます。本記事で紹介した人材育成のポイントを押さえ、自社に最適な育成戦略を構築してください。